高樓低廈,人潮起伏,

名爭利逐,千萬家悲歡離合。

閑雲偶過,新月初現,

燈耀海城,天地間留我孤獨。

舊史再提,故書重讀,

冷眼閑眺,關山未變寂寞!

念人老江湖,心碎家國,

百年瞬息,得失滄海一粟!

徐訏《新年偶感》

2014年3月15日星期六

古德明: 粵語是法定語言嗎?

香港教育局最近給粵語下了個注腳:「一種不是法定語言的中國方言。」注釋一出,不少香港人即群起而攻,教育局惟有暫避風頭,道歉了事。但那注釋可謂實事求是,批評者不解事而已。

今天,大陸以至香港的法定語文是現代漢語,不是中文或各地中文方言。中文不可能寫出現代漢語的風標格調,詞彙也和現代漢語大有逕庭。

謹先說風格。我國的中文,尤其是廟堂文字,以禮為骨,以義為筋。唐朝貞觀 八年,西域吐谷渾「寇涼州」,並拘繫唐朝使者趙德楷,太宗皇帝親撰《討吐谷渾詔》說:「吐谷渾蕞爾小蕃,剽掠邊鄙,拘我使人。內外百僚,華夷兆庶,同心憤 怨,咸願誅討……」這樣的文辭,典雅可誦,有雷霆之怒,而無罵街潑婦之怨毒,和名將李靖大破吐谷渾的武功,並垂千古(《全唐文》卷五、《新唐書》卷二)。

唐朝聲討敵國,文詞如此; 新中國送別「戰略夥伴」美國的駱家輝大使,用字鑄詞,卻截然不同。這個駱家輝駐北京期間,生活儉樸之外,每天公佈北京空氣污染實況,並曾保護失明中國國民 陳光誠,頗得中國百姓好感。新中國官方網站於是在他離任前夕,發表《別了,駱氏家輝》一文說:「駱氏放着珍饈美味不吃,偏要吃快餐,賺中國人的眼球,和有 錢人去農家拍照作秀有什麼不同?他還收留所謂民權律師陳光誠,發揮了導盲犬作用。駱氏來了,北京霧霾也來了;駱氏走了,北京晴空萬里。」這就是香港教育局 說的法定語言典範,中文絕對無可比擬。

而論詞彙,法定的現代漢語更和中文截然不同。「作秀」、「賺眼球」等,分明是英文to make a show、to attract one's eyeballs的方塊字寫法,非法定的中文只會說「惺惺作態」、「惹人注目」等;又新中國官方《人民日報》二月十二日有鴻文介紹「社會主義核心價值觀基 本內容」,新香港則有官方廣告呼籲「大家的願景一起去實現」,那「核心價值」和「願景」,也分明是英文corevalues和vision的變體,非法定 的中文只會說「社會主義要旨」、「大家攜手實現理想」之類。一九九七年之前,香港那裏有人會說甚麼「核心價值」、「願景」、「持份者」 (stakeholder)、「正面」(positive)、「負面」(negative)、「優質」(quality)、「跟進」(follow up)、「正能量」(positive energy)等數之不盡的法定詞語。

今天,中共現代漢語當道,中文無論是文言、白話還是粵語等方言,都不可能是法定語言。至於那些開口閉口不離「核心價值」等等的香港人,痛斥教育局「矮化(dwarf)粵語」之餘,根本不知道傳統粵語已給他們戕賊得體無完膚。他們日夜說的,無非粵語發音的現代漢語而已。

古德明: 他們的野心

《左傳》卷七載:楚國若敖氏兄弟子文、子良一掌朝綱,一掌軍政。子良生子越椒,子文一見,主張殺卻:「是子也,熊虎之狀,而豺狼之聲。諺曰:『狼子野心。』是乃狼也,其可畜(養)乎?」子良不聽,後來越椒果然作亂,招來滅族之災。《三國演義》第十六回曹操論呂布,也說:「呂布狼子野心,誠難久養。」

中文「野心」一詞,向來帶貶義,指不知檢點或貪得無厭之心。例如《西遊記》第四十三回觀音菩薩說紅孩兒:「這妖精已是降了,卻是野心不定。」梁啓超《意大利建國三傑傳》說拿破崙三世:「拿破侖第三,正野心勃勃,欲樹威域外,以固其位。」

現代漢語「野心」的意思,卻明顯和中文不同。請看二零一零年一月二十日香港《頭條日報》一篇《企業管理達人》論經營之道:「要訂立非常有野心的目標。」

同年三月三日,大陸人民大 學榮譽教授溫天納發表《踏入投資銀行的第一步》,教求職者說:「不可以讓人覺得你完全沒有野心。」今年一月十六日,臺灣《今週刊》也有《創業者敢要、能 做》一文說:「臺灣創業者野心不足,夢不敢做大。」上述三個「野心」,顯然都不是貶語,而是褒詞。

當然,稍懂英文者,都會知道現代漢語所謂「野心」,無非英文ambition 的方塊字寫法。《牛津簡明英漢雙解詞典》ambition條下注釋是:「drive to succeed or progress事業心,野心,志氣,抱負。」可見英文的ambition可褒可貶,毛澤東奴役萬民的野心以至梁啟超救民水火的壯志,英文都可稱為 ambition。現代漢語人把「野心」當作ambition的同義詞,於是在他們下流筆之下,梁啟超、孔子等抱負不凡人物,毫無疑問都是「野心家」。

宋朝蘇軾有《白帝廟》稱頌西漢末年割據益州(今 四川)的公孫述:「遠畧初吞漢,雄心豈在夔(夔州,在今四川省)?」《三國演義》第二十一回曹操和劉備煮酒論英雄:「夫英雄者,胸懷大志,腹有良謀。」蔡 東藩《民國通俗演義》第十回說孫文:「中山先生,發宏願救國。首建共和之纛,奔走呼號於專制淫威之下。」這「宏願」、「大志」、「雄心」等,英文都可稱為 ambition,中文卻不會詆為「野心」。

但是,現代漢語人不屑學中文。所以他們不說「要訂立雄心勃勃的目標」、「不可使人覺得你胸無大志」、「臺灣創業者缺乏遠志宏圖」等。現代漢語人最大的「野心」,就是做天下第一洋奴。

諷刺的是……

二零一三年十二月九日,香港《文匯報》有鴻文抨擊民權運動者向高官擲雞 蛋:「諷刺的是,這些人自稱爭取民主,但他們煽動暴民政治,恰恰是民主的大敵。」擲雞蛋假如是「暴行」,那麼,驅坦克車剿民一定就是「仁政」。現代漢語實 在不能按中文詞意解釋。《文匯報》所說的「諷刺」也是一例。

「諷刺」一詞,中文指「用含蓄的話相諷諭」,出於《詩經‧關睢序》:「上以風化下,下以風刺上。」這「風刺」後來多作「諷刺」,例如《文心雕龍‧書記》說:「詩人諷刺。」這「諷刺」和現代漢語的「諷刺」完全不同。

現代漢語的「諷刺」,無非英文irony 的方塊字寫法;而irony除了解作「諷刺」,還有另一個意思,見《柯林斯英文詞典》(Collins English Dictionary): a situation or result that is the direct opposite of what was expected or intended(與預期恰恰相反的情況或結果)。《文匯報》那一句的「諷刺」,分明就是這個irony的化身,和中文的「諷刺」了無關係。這裡試舉一個 irony的典型例子:希臘神話裡有個悲劇人物伊迪帕斯(Oedipus),不知道自己是被收養的,為了逃避「殺父親,娶母親」的命運,離家遠走,結果卻 殺了自己的生父,娶了自己的生母。英文可以說:It is ironic that, to escape the fate of killing his father and marrying his mother, Oedipus ended up killing his father and marrying his mother。現代漢語會說:「諷刺的是,伊迪帕斯為了逃避殺父娶母命運,結果卻不免殺父娶母。」這「諷刺的是」或It is ironic,中文應怎麼說?

《鏡花緣》第六十七回才女 陰若花歎息世事難料:「天道不測,造化弄人,你又從何捉摸!」宋朝朱彧《萍洲可談》卷一說人言可畏:「讒口可畏如此,既不得笑,又不得哭。」伊迪帕斯的遭 遇,就可以說是「天道不測」或「造化弄人」;爭取民主者成為「民主大敵」,則大可說「令人哭笑不得」。可是,現代漢語人只會說不中不英的「諷刺」。

二零一三年四月二十八日, 大陸《南方週末》有《遠離顛倒夢想》一文說,昆明西山太華寺從前俯臨昆明湖,主殿因有「海不揚波」一匾:「諷刺的是,現今山下不過一片荒地,曾經的波光無 限,已被填了。」今年一月二十三日,臺灣《中國時報》引述企業家張忠謀的話,說鄧小平開放人才、技術等等,只不開放政治:「諷刺的是,臺灣除了政治,其他 都不開放。」我不知道他們在「諷刺」甚麼,只知道現代漢語真是無字不下流。

光譜分析

二月十二日,香港商業電臺突然辭退時事評論員李慧玲,另一著名評論員吳志森撰文痛言:「香港輿論光譜越收越窄。」這樣的文字,實在令人痛心。

「輿論光譜」不是中文,而是英文the spectrum of public opinion的方塊字寫法。英文因「光譜」(spectrum)有七彩,往往用以比喻「一系列」或「包含不同部分的整個範圍」。第二版《朗文當代高級英 漢雙解詞典》以下一句的翻譯很好,只是必須刪去「眾說」二字:「There’s a wide spectrum of opinion on this question對於這個問題的看法眾說紛紜,莫衷一是。」中文不會說:「在這個問題上,意見光譜很闊。」

《大宋宣和遺事》利集戴: 北宋末年,每逢金兵南犯,形勢危急,城門緊閉,朝廷就會下詔廣徵民意,求治國之道;到金兵稍退,進言者就不獲理會。所以當時有民謠說:「城門閉,言路開; 城門開,言路閉。」「路」和「光譜」都是比喻,而「香港言路越縮越窄」比「香港輿論光譜越收越窄」更能達意:路窄了,自然就難容人;光譜收窄了,依然還會 有七彩,而那七彩的大小比例也不會變,否則就不能稱為「光譜」。可見「輿論光譜越收越窄」八字,根本不能表達吳志森的意思。

大陸、臺灣的現代漢語人, 同樣喜歡說「光譜」。請看中國共產黨新聞網《大數據時代的輿情研判和輿論引導》一文:「正派老百姓的命運,受分據社會光譜兩頭的少數人──最優秀的人和最 低劣的人所左右。」臺灣《遠見雜誌》二零零七年十二月八日舉辦的一個論壇則名為「不同政治光譜透視兩岸和平共處法」。按光譜一律只有紅、橙、黃、綠、青、 藍、靛青、紫七色,怎麼可能有「不同」的光譜?那樣下流的文字真難明白。

《宋史紀事本末》卷四十五哲宗皇帝年間,正派朝臣分為三黨,互相排斥:「群賢咸在朝,不能不以類相從,遂有洛黨、蜀黨、朔黨之語。」史家不會說:「群賢在朝、不能不分政治光譜。」

《孟子‧離婁章句下》說,賢者必須教育不肖者,否則兩者就沒有多大差別:「賢不肖之相去,其間不能以寸。」孟子不會說:「社會光譜兩頭的人──賢和不肖的人之間,只會餘下分寸的距離。」

中共新聞網不說「正派老百姓受社會上賢不肖兩股勢力左右」,《遠見雜誌》不說「各政治黨派論兩岸和平共處法」,原因我只能想到一個:他們要誇示自己懂得spectrum一字。

南轅北轍

二零一四年一月二十九日,香港律政司長袁國強發表《公民提名非普選唯一途徑》紅文,力言根據《基本法》,行政長官候選人不可由公民提名。紅文第一段作客觀狀說:「社會上,對這種提名方法能否符合《基本法》,有南轅北轍的看法。」袁國強講法律?他連自己在講甚麼都不知道。

袁國強明顯以為,「南轅北轍」是「截然不同」的意思。這是小學高年級學生都不應犯的錯誤。

《戰國策》卷二十五魏王準備出兵伐趙,臣子季梁進諫,說魏王要取信天下,卻四出征伐,就如有人要往南方的楚國,卻「方北面而持其駕(驅 車北行)」。後世於是有「南轅(車前木杆)北轍(道路)」一語,說所為和所求相悖,徒費氣力,例如《長生殿》第四十六齣道士楊通幽奉唐明皇命,升天入地尋 覓楊貴妃魂魄,兩處都不見芳蹤,最後獲織女娘娘指點,才知道楊妃魂魄在東海蓬萊山。他向織女道謝:「多謝娘娘指引。枉了上下俄延,都做了北轍南轅。」這 「北轍南轅」,就是指走了冤枉路。

當然,新中國人亂用中文 的,比比皆是。二零一三年七月四日,臺灣《自由時報》有一篇《華山論劍》,說民進黨頭目游錫堃、謝長廷對中國大陸的態度迥然不同:「兩人的中國政策見解即 南轅北轍。」同年七月二十日,大陸新華網有《成品油價格與市場為何南轅北轍》一文,解釋油價和油市場表現較然不同的原因。

說差別巨大,中文除了「截然不同」、「迥然不同」、「較然不同」等詞語,還有其他說法。《莊子‧逍遙遊》論高士接輿:「其言猶河漢而無極也,大有逕庭,不近人情焉。」後世因以「大有逕庭」或「大相逕庭」說較然不同,例如《鶴林玉露》丙編卷一比較唐朝狄歸昌《題馬嵬驛》以及杜甫《冬狩行》二詩說:「(杜甫)詩意與狄歸昌同,而其惻怛規戒,涵蓄不露,則大有逕庭矣。」

又《文明小史》第五十七回余小琴自覺家境比不上衝天炮:「他是制臺的少爺,有財有勢;我的老人家雖說也是個監司職分,然而比起來,已天差地遠了。」同義詞語還有「天壤之別」、「天淵懸隔」、「相判雲泥」等等。

袁國強可以隨意解釋《基本法》,卻請不要隨意解釋中文成語。謹試擬「南轅北轍」例句,供這位律政司長參考:「要按中共指示實行普選,何異於南轅而北轍。」

三地直擊

《莊子‧田 子方》有一個故事:孔子久欲一見溫伯雪子,見到了,卻不言而去。門人子路問原因,孔子說溫伯雪子道行見於儀容,不待多言:「若夫人者,目擊而道存矣,亦不 可以容聲矣。」據《莊子集解》注釋,「目擊」即「目觸之」;後人因以「目擊」說「看見」,例如《嘉定屠城紀畧》作者述說滿清軍隊三屠嘉定情況:「予目擊冤 酷,不忍無記。」

《戰國策》卷八蘇秦盛稱齊國首都臨淄富庶:「臨淄之途,車轂擊,人肩摩。」所謂「轂擊」,即「車輪相觸碰」,極言馬車之多。

但是,現代漢語的「擊」字,意思顯然和中文不同。香港衛生防護中心網站有《傳染病直擊》雙周刊,英文名為Communicable Diseases Watch,那個「擊」,分明是「看」或watch的意思;「直擊」並非中文「旁敲側擊」的反義詞,而似乎是「直接看」的同義語。

在大陸以至臺灣,「直擊」同樣大行其道。臺北市政府交通局網站上,有「直擊事故現場」文字十篇,講述「酒後駕車」、「搶黃燈」等交通安全問題;大陸《中國環境報》二零一三年五月下旬,有報道題為「直擊霧霾中的京城百姓生活」。

中文沒有「直擊」一詞,而「目擊」之外,我們還有其他說法。《後漢書》卷十和帝駕崩,有宮人乘機偷去珍珠一篋,鄧皇后「親閱宮人,觀察顏色」,偷珠者心虛,自首請罪。中文不會說「直擊宮人」或「直擊顏色」。

《桃花扇‧餘韻》蘇崑生唱一曲《哀江南》,寄託亡國之哀:「眼看他起朱樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了。」現代漢語人則會說:「直擊他起朱樓,直擊他宴賓客………」

《夜雨秋燈續錄》卷八真州 士人詹石琴臨終,見上帝使者前來,敕封他為昭陽靈應侯。有外地士人因事要到真州,路上見詹石琴高車駟馬,往昭陽而去,電掣風馳,倏忽不見。他不知道詹石琴 已經去世,來到真州,還說他發了達,去了昭陽:「此吾所目睹者。」這一句,譯做現代漢語,就是「此吾所直擊者」。

「傳染病直擊」、「直擊事 故現場」、「直擊霧霾中的京城百姓生活」等,中文似應作「傳染病觀察」、「目擊事故現場」以及「細看霧霾中京城百姓生活」。當然,「直擊」確實是甚麼意 思,即使現代漢語人,恐怕都說不清楚。《現代漢語詞典》就沒有這個詞,而「擊」怎麼可以解作「看」,我不夠下流,實在想不透。

陳雲: 古雅粵語,倒裝言詞

日本器物有宋朝之清貴,韓 國人有燕趙之豪邁,廣東有中原士族之高雅。所謂「禮失而求諸野」,中原文化受胡族干擾而雜亂之後,唯有寄託於域外保存。嶺南漢人來自秦漢時期,東晉、宋朝 也有漢人士族南渡,粵人保存漢文唐音,乃境外流傳。再者,此地有原住南方土族,又有北來之士官,粵人講起唐話,難免故作高雅,自驕身價。

廣東話比起北方話在聲韻、語法和語彙上,更為古雅,是由於存留中古漢語,也由於面臨土族與外省人,於是故意提升「語域」(英 文register),避忌鄙俗,抬舉自己。光臨寒舍、有失遠迎、卻之不恭、府上、尊姓大名、閣下貴庚、歡迎之至、有何貴幹、何足掛齒、何罪之有、仁兄、 賢弟、令尊翁、貴公子、令千金、貴寶號………此等高貴言談,並非古裝戲對白,而是香港直至八十年代的日常用語。二十世紀六、七十年代,政府和本土人面對大 陸難民,也提高語域,刻意區隔。只是九十年代之後,因中產移民而文化離散,粗人不避鄙俗,才夠膽在公共車廂高談粗言穢語。

港人今日掛在口邊的豈有此理、求之不得、唯你是問,俱是古語。傾偈、投契是禪話。茶餐廳的「菠蘿油」(菠 蘿包夾牛油),用的也是古語的倒裝詞序,近代語的詞序是「油菠蘿」。港人講「飯盒」,不講北方的「盒飯」,用的也是古語詞序。飲飽食醉(飲醉食飽)、帆布 床「朝行晚拆」(朝拆晚行)亦然。倒裝的用處,一般用作加強語氣、調和音韻,例如一盒飯的盒與飯盒的盒,讀音不同。食物,口語叫「嘢食」,也是倒裝。當 然,廣東保存古代詞序,也與南蠻土話也有倒裝詞序有關。

平日講的「騎呢」,本作「奇離」,是「離奇」的倒裝及音轉。粵語頗多倒裝古詞,如人客(客 人)、擠擁(擁擠)、宵夜(夜宵)、緊要(要緊)、心甘(甘心)、配搭(搭配)、韆鞦(鞦韆)、蹺蹊(蹊蹺)、油漆(漆油)、警員(員警)、士兵(兵 士)、弟兄(兄弟)、銜頭(頭銜)、取錄(錄取)、私隱(隱私)、手把(把手)、覺察(察覺)、阻隔(隔阻)、憤怨(怨憤)、緊貼(貼緊)、旨意(意 旨)、地道(道地)、裙褂(褂裙)、攤檔(檔攤)、要訣(訣要)等。

好多普教中的課本,將粵語的古詞貶斥為方言詞。某些成語,由於粵語與北方話的用典和語音不同,粵語另有版本,如急不及待(迫不及待)、標奇立異(標新立異)、坐食山崩(坐吃山空)、隻手遮天(一手遮天)、承先啟後(承前啟後)、靈機一觸(靈機一動)等 ,也被北方人斥為方言詞。

「普教中」敗壞中文

香港用普通話教中文,課文用漢語拉丁拼音注音,語彙用北方土話,語法用現代漢語。往日香港用的正楷漢字教學、粵語漢音教學及文雅詞彙教學的傳統,灰飛煙滅,保存王朝時代傳統中文教學的基地,從此消失。華夏的廣闊天下沉沒,新中國的狹隘共和國冒起。

傳統中文教學,以正楷漢字及書面語(文雅語言)為本,用何種漢語的語種(方言)來教學,甚至用越南話、朝鮮話的發音來教學,也不妨礙中文教學。中文成為東亞及南洋的天下通語,華夏文化流布亞洲,是因為傳統中文教學以字形和文言為本,不以當代語音和語法為本,根基在歷史傳統,而不在地域差異。

漢字文書首先是用來看的, 其次才是用來讀的。漢字文書語言簡潔,句子要短,虛詞要少。中文教學依附於普通話之後,我手寫我口,普通話的聲韻偏偏又以輕清居多,虛詞尤其讀得輕,例如 甚麼、怎樣、可、不,都是輕讀,平日講慣了,寫文章如果不加刪削,就變得囉囉唆唆。寫愛情小說、電視劇本還可,寫實用文書、公務文章,卻變得虛文一大堆, 不忍卒讀。粵語由於傳承隋唐古音,虛詞多是重讀的,例如可、何、怎、的,都是重濁或尖銳的音,聽來「梗耳」,故此廣東人寫公文,虛詞可免則免,文書變得簡 潔通順。

在香港推行普通話教中文(普 教中),最令人心寒的地方,是這套教學法排擠了廣東話的傳統中文詞彙和中文語法。普教中的課本,將廣東話的面善、一世、每日、人客等詞,稱為方言詞,而要 改成:面熟、一輩子、每天、客人等詞。天可憐見!這些根本不是粵語的地域詞彙,不是所謂「方言詞」,這些其實是古老的中文詞彙,遠自唐宋,是「古今詞」。 普通話教中文,就將粵語的古語淘汰,以今代古,劣幣驅逐良幣,斬斷了中文在各省各地的歷史養分輸送,令中文變成於一九四九年的、貧乏的「現代漢語」。

普教中用北方的土語鄉談, 取代文雅語彙。例如香港的普通話課本不許學生講番薯,要講地瓜,不許講薯仔,要講土豆,炸薯餅變成「炸土豆餅」。論歷史,閩粵一帶接通西洋,番薯是廣東引 入的,番薯比地瓜的名詞要早出,命名也比地瓜合理,番薯是薯類,不是瓜類!而最離譜的,是地瓜根本是華北的土話,並非見於文獻的雅言。番薯的雅言是「甘 薯」,明朝《本草綱目》寫為「甘藷」。

普教中的課本不服氣,不隨廣東人講「番薯」,沒所謂,可講「甘薯」,但這群北方人卻要迫香港學生講「地瓜」。古今南北匯聚的天下,變成華北獨大的中國。

天下通語與華北方言

周朝建立的雅言、明清兩朝 的官話、民國的國語,變成中共的普通話之後,經歷了文化大革命一般的災難。原本是歷朝、各地的漢語匯合而成的天下通語,變成新興的民族共和國政府創立的民 族方言。普通話不再是中文,而是北方土話,它不是華夏民族口頭交流的雅言,大家可以互通意義的文雅言談,而是華北甚至是東北的粗鄙方言。

從中共官方高壓推行的語 音、語法和語彙來判斷,普通話實質上是華北的土話,而不是中國話。中共是仿效俄羅斯的獨尊莫斯科的文化政策來建立政權的,從它高壓實行的「推普運動來 看」,中共建立的只是華北民族的共和國,不是中華人民的共和國。中國一旦陷於動亂,必會南北分立,中國在南方的烏克蘭(粵 語地區),將會脫離北方的俄羅斯(北方土話地區),中共推行的錯誤普通話政策,要負上最大的罪責。故此,我呼籲港府懸崖勒馬,停止普教中的錯誤教學政策, 並呼籲中共吸收教訓,放寬普通話的語音規範和語句內涵,容納各地的語彙和語法,使普通話重新變成華夏的雅言,變成天下通語,接通華夏的語文傳統。

普通話的中共官方定義,是 民族當代語言的定義,是為了建立狹隘的民族語言——現代漢語而作的準備。據一九五五年「全國文字改革會議」和「現代漢語規範問題學術會議」通過了普通話的 定義:「以北京語音為標準音、以北京話為基礎方言、以典範的現代白話文著作為語法規範」。這個標準,包括了語音、詞彙、語法三方面。普通話的語音就是「以 北京語音為標準音」;詞彙就是「以北京話為基礎」;語法就是「以典範的現代白話文著作為語法規範」。

普通話不是北京話,它是經 過學術規範的民族語,而中共規定普通話的語法規範,卻是「現代白話文」,而不是源自唐宋、成熟於明清兩朝的白話文,各地和歷代都有參與的白話文。五四時代 到現在那種現代白話文,語法、語彙都不成熟,也摻雜傳統的古文和明清白話而令文句不協調,必須經過長期的地區語文及文學匯合才可以成熟起來,然而這個成長 過程被中共的公共語言規範僵化了、終止了,普通話事實上變成了用中央廣播和學校教育制定的人工語。

當初在制定普通話的時候,本意是要去除北京方言的地方音調和鄙俚詞彙,變成各種漢語的共同語。然而,擬定了語音標準之後,中共任由北方語系的官員、教師,高舉兒化詞(如一點兒)、輕聲詞(如車子)和地方語彙(例如地瓜、脖子等)與方言語法(例如我讓車子給撞了),使普通話又變回地方土談。

方志恒﹕北京愈維穩香港愈不穩

——港人身分是對內地介入的自我保衛意識

1984年6月,中英談判大局底定,香港社會人心惶惶。行政立法兩局議員鍾士元、鄧蓮如及利國偉,跑到北京會見鄧小平,向中國政府反映港人訴求。當時,鍾士元作出了這一段發言:

「香港人面對九七回歸有 三個主要擔心。第一,擔心將來的港人治港,實際上是京人治港,中國表面上不派幹部來港,但治港的港人都由北京控制,港人治港變得有名無實;香港人第二個擔 心是,九七後,中國處理香港事務的中低級幹部,將來在執行上不能落實中央的政策,不能接受香港的資本主義和生活方式,處處干擾;第三,雖然港人絕對信任鄧 主任及現在的國家領導人,但擔心將來的領導人又走極左路線,改變現行國策,否定一個國家、兩種制度的政策,使五十年不變的承諾,全部落空。」(《香港回歸 歷程:鍾士元回憶錄》,第75頁)

30年後的今天,這一段說話,大概是當前香港政局的最佳註腳。

上星期,國務院總理李克強在其首份《政府工作報告》中,沒有提及「港人治港、高度自治」,立即引來各方關注。無論李克強總理是有心抑或是無意,北京加強介入香港事務,香港自治空間日漸萎縮,已經是不爭的政治現實。這也是近年中港矛盾愈演愈烈、香港政局急速惡化的主因。

2003年後北京對港政策已變

港人治港是寫在《中英聯合聲明》及《基本法》的憲制承諾。回歸初年,北京的確給予首任董建華極高自主度,各個駐港機關都恪守《基本法》第22條不得干預香港事務的條文。

但2003年七一遊行,令北京驚覺特區政府無力駕馭局勢,遂決定改變回歸初年的無為而治,開始積極介入香港事務。初期,北京對香港事務的介入,主要還是在幕後發揮作用,並派出各種中間人來港收風。

2008年1月,中聯辦研究部部長曹二寶於中共中央黨校刊物《學習時報》撰文,指香港回歸後有「兩支管治 隊伍」,一支是「香港特區建制隊伍」,另一支是「中央、內地從事香港工作的幹部隊伍」。「兩支管治隊伍」之論,為北京全面介入香港事務做好理論準備。此 後,中聯辦官員日趨高調,不但協調各級選舉工程,甚至參與議會箍票及月旦時事;而北京領導人的公開言論亦愈來愈強硬,不斷強調要維護好中央權力。

2012年3月,政治背景深紅的梁振英,在中聯辦的支持下勝出特首選舉。選舉後,梁振英高調到中聯辦謝票,港人驚覺第二支管治隊伍(中聯辦)已直接領導第一支管治隊伍(特區政府)。

內地介入激起港人自我保衛意識

2003年後北京開始介入香港事務,以至近年中聯辦高調問政,大抵緣於北京領導人的「維穩思維」——北京認定了「特區政府總是搞不好,中央還是要管的」,於是以維穩之名將干預之手愈伸愈長。

但10年下來,北京卻陷入了「愈維穩、愈不穩」的怪圈,加強介入不但無法穩住香港管治局面,反而激起了前所未見的本土運動。

追本溯源,香港人的本土意識緣於五六十年代土生土長的「嬰兒潮世代」,並在1970 年代隨著經濟起飛、本地大眾文化興起(廣東歌、港產片及免費電視)而落地生根。八九十年代,前途談判、六四事件,以至彭定康政改,連串的政治衝擊反鞏固了 港人的身分認同——「港人身分」與「中國人身分」的差異,不再單指經濟、教育及文化上的差異,而愈來愈體現在政治制度及價值上的巨大鴻溝。

回歸初年,北京恪守一國兩制及港人治港原則,曾經令港人對中央政府建立了信任(圖一),加上愛國宣傳充斥公共論述(公民教育、金牌運動員、太空人及北京奧運等等),「港人身分」一度被淡化,「中國人身分」及「混合身分」曾經成為了主流(圖二)。

但2008 年後,北京對香港事務的介入日趨高調,港人開始擔心高度自治不再,巿民對中央政府信心大幅下挫(圖一)。梁振英上台後,港人一方面擔憂高度自治名存實亡, 西環治港的陰影始終揮之不去;另一方面,中港經濟融合的負面影響全面浮現,雙非孕婦、水貨客、自由行,內地因素的介入不再只是停留在政治層面,而是深入巿 民的日常生活——搶位、搶奶粉、搶學位、迫爆地鐵等等。

各種政經因素糾纏之下,終於激起了港人的自我保衛意識——西方學術研究早已經指出,身分認同往往是在外來威脅之下得以興起,而在今天的香港,正正是在北京政治介入及中港經濟融合的雙重威脅下,一度被淡化的「港人身分」乘時再起,「中國人身分」則江河日下(圖二)。

北京介入反激起中央與本土之爭

一種以抗拒內地政經介入、擔心失去香港原有制度、核心價值及生活方式的自我保衛意識,構成了當前本土運動的政治基礎,並迅速擴散到議會選舉(2012年立法會選舉政黨紛紛打出本土旗號,例如公民黨的「拒絕赤化」、人民力量的「守護香港」、新民主同盟的「港人優先」)及各式社會運動(反國教運動、D&G事件、蝗蟲廣告、agnes b.簡體字餐牌事件、反粵港自駕遊、光復上水站、廣東道驅蝗行動等等)。

2003年後北京一手介入香港日常政治、一手推動中港經濟 融合,以為能夠穩住香港局面,但10年下來的結果,卻是適得其反——北京全面介入後,以往特區政府與巿民的矛盾,逐漸轉變為中央與本土之爭,香港主體意識 在自我保衛的心態下高唱入雲,北京念茲在茲的「人心回歸」,反而變得愈來愈渺茫。

如果北京尚有所謂的「中 間理性力量」,就應該清楚認識到港人身分的根本內涵,並非追求政治上的獨立,而在於保持香港原有制度、核心價值及生活方式不變。因此解困之道就是返回一國 兩制、港人治港、高度自治的軌道上——例如推動改革讓特區政府建立足夠管治能量全權處理在《基本法》下的自治事務、敦促各個駐港機關恪守《基本法》第22條不得干預香港事務、全面檢討中港經濟融合保持兩地適度區隔等等。只有如此方能消弭港人的自我保衛意識,讓中港關係在港人治港的基礎上重回正軌。

但在今天期盼出現「中間 理性力量」,卻無異於緣木求魚。當前大國崛起自信滿滿以我為主的北京領導人,又豈會再把小小香港放在眼內?那些依靠維穩費生存的中低級幹部,又豈會輕易把 干預之手縮回去?一眾刻意逢迎權貴處處揣摩上意的建制精英,又豈會向北京犯顏直諫痛陳事實?香港政局的發展方向,恐怕是北京進一步加強維穩及全面介入,並 且以國家安全之名,將所謂的港獨勢力消滅於萌芽狀態;而面對北京的全方位維穩及介入,港人的自我保衛意識只會繼續膨脹,各種本土運動必將風起雲湧。

中港矛盾已經如脫韁野馬,難以回頭了。

作者是新力量網絡副主席、香港教育學院亞洲及政策研究學系助理教授

劉進圖感言

劉進圖感言之一:換了一身熱血擋住無情冷刀

(2014年3月10日)

遇襲送院,手術前後醫生為我合共輸了10 包血,總量大約4000cc。4000cc的血是什麼概念?一般人全身血液加起來也就大約5000cc,我個子比較小,體重較輕,醫生估算我全身血液大概 4000cc,輸了接近4000cc的血,意味全身的血換了一遍,這一身新血,全靠萬千血液捐贈者的愛心,我向每一位捐血人士表示謝意。手術後身體起了微 妙變化,晚上不蓋被子也大汗淋漓,我跟親人說笑,換了一身熱血。

失血多是今次遇襲的主要風 險之一,很感謝救護車第一時間到達,把我火速送到東區醫院,沒有錯失搶救的寶貴時間,東院醫護人員的精準判斷,把我從危險邊緣迅速拉回來。有朋友來探病時 問,我身中多刀,怎麼還能夠自行報警召喚救護車呢?其實,當時我並不覺得很痛,只是雙腿發麻乏力,背部隱隱作痛,幾滴血濺到手上,一直到了東院急症室,人 還是清醒的。

一些有經驗的醫生從我的傷 口判斷,行兇者的目的相信是懲罰與威嚇,不是奪命,所以沒有直捅要害,而是揮刀砍背斬腿,但刀砍進了背部會造成多大的傷害,可以差之毫釐相去千里,我在病 床上一直狐疑,為什麼刀鋒到了肺臟和脾臟的邊緣便突然煞住,沒有真正傷及器官,令我上半身的傷勢可以迅速康復,出事三天後便能搬離深切治療部?

外科醫生後來告訴我,那柄刀相當鋒利,把一小片胸骨也削去,但被堅硬的腰 骨擋了一擋,這才沒有傷及內臟。醫生的話解開了我內心的謎團,不是刀手仁慈,刻意刀下留情,只是電光火石之間,冷刀鋒遇上了硬骨頭。對於沒有信仰的人來 說,這是幸運之神眷顧,但我作為基督徒卻深信,是上帝施恩保護,願榮耀歸與祂。

劉進圖感言之二:每天長1毫米的神經線(2014年3月11日)

遇襲受傷,下半身的傷勢和 上半身截然不同。胸背的刀傷因為沒有傷及內臟,可以迅速復元,左邊和右邊大腿的刀傷卻手尾極長,會造成永久損害,因為刀手割斷的是坐骨神經線,那是控制雙 腿行走的神經系統,雖然醫生已經把神經線駁回,但神經線不同電線,電線斷了只要駁回,馬上就能通電,神經線卻要重新生長,慢慢從大腿斷裂位置長到腳趾,整 個系統才算復元。神經線的生長有多快?骨科醫生們說一般每天只能長1毫米,我的腿從傷口到腳趾超過700毫米,意味需要兩年時間。

神經線未長回去腳趾前,是 否無法行動?周肇平教授安慰我說,神經系統的未用潛能很大,三成的神經系統修復,有可能發揮七至八成的系統設定功能,傷口拆線後,我一邊等待神經線從大 腿、小腿一直長下去,一邊就可以同步開始各種康復治療,先是坐輪椅,鍛煉腿部各處肌肉,然後用輔助器械嘗試走路,然後是逐步減少輔助器械,只靠拐杖協助, 整個康復過程非常漫長,要急也急不了。

好幾位骨科醫生朋友告訴我,我雙腿同時受傷,膝頭以下幾乎沒有知覺,站不了走不動,不能一下子從急症醫院出院便回家,否則會無法適應,單是上床下床、去洗手間等就應付不了,應該先去復康醫院,一邊做物理治療,一邊學習出院回家後如何生活,這個中途站是必不可少的。

為了應付日後的治療要求,我今天便得鍛煉雙手和大腿的力量,否則單是把自己從床搬到輪椅上就做不到。物理治療師在我床頭綁了兩條橡筋帶,教我呼氣時向前拉或向下拉,模擬未來雙手壓床把身體升起。除了鍛煉手力,雙腿的肌肉也要每天運動,以保持力度和彈性,避免枯萎。

腿部運動這件事說來容易,做起來卻不簡單,其一是必須做好保護工作,因為 膝蓋以下許多部位沒有知覺,受傷了也不知道;其二是小腿、腳趾等不聽指揮,所謂運動其實是思想運動,大腦集中精神下達指示,幻想腳趾在打拍子,希望大腦的 信號另闢蹊徑,搭建起新的信息橋,這種看不見動作的運動,需要格外的專注和耐性。

劉進圖感言之三:深切治療部的劍膽琴聲 (2014年3月11日)

遇襲翌日早上,麻醉藥力消退,人清醒過來,發現全身插滿喉管,雙腿包裹得嚴嚴實實,只上半身可稍微轉動。醫生告訴我,如果覺得痛,可以按手上的控制器,止痛機會馬上把止痛藥(微量的嗎啡)經喉管直接送到血液,幾分鐘內就能止痛。我緊緊抓着控制器,心想這個morphine-on-demand的設計相當新鮮,但怕痛的病人會否濫用,愈按愈多?後來有醫生告訴我,按多了每劑藥物分量會減少的,醫生也會介入。

過了幾個小時,身體平躺得 有點僵硬,護士來為我翻側身體,方法是雙腿平躺不動,以免影響傷口的包裹,上半身向右傾側,然後用一個長形枕頭墊着左邊背,形成半側睡姿勢。醫護人員告訴 我,每隔若干小時為行動不便的病人轉身是必須的,否則他們的背部或臀部會因為長期受壓而長出壓瘡。

又過了幾個小時,護士來為 我再次轉身,這次是向左轉,但我的傷口在左背,向左側身難免牽動傷口,我開始按動止痛掣,但又不想太倚賴嗎啡,設法忍耐着,這時候聽到病房外響起一把熟悉 的聲音,是港大三年級那年住大學堂宿舍的同房好友譚劍明,本來我念法律他學醫,風馬牛不相及,但大家都喜歡文學,閒時愛寫作投稿,所以一見投緣,在宿舍內 不時高談闊論,從文學到世局,以至自身經歷,無所不談。

聽着劍明與為我守夜的弟弟 有一搭沒一搭地聊天,彷彿聽到悠揚的琴聲,引領我的思緒輕輕地飄走,從東區醫院的深切治療部病房飄到薄扶林,回到那飛揚跳脫的青裢歲月,回到港大學生會大 樓外的長廊,那裏貼着一張海報,是內地民運人士王希哲俊朗憂鬱的臉龐,海報上有兩行大字:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

【劉進圖感言之四】腰板挺直的感覺多好 (2014年3月13日)

離開深切治療部後兩天,我終於拆除了上身的所有大小喉管,雙手回復自由,可以隨意活動,我立即向醫生反映,我希望離開病床,坐到梳化或輪椅上,感受一下腰板挺直的滋味,我覺得這對我往後學習重新站起來走路非常重要。

太太有點擔心,希望我再睡幾天床,等休息夠了才搬動身體。我跟太太和醫生說,整整一個星期了,一天24小時都困在一張床上,非常折磨人,病床雖然是電動的,床背可以升高降低,但斜度有限制,我只能斜躺着坐,不能真正挺直腰板,躺得久了腰間很痠很累。更重要的是,我需要感受一下正常人是怎樣坐的,讓我看到希望。

翌日,院方用小吊機幫我達 成心願,這個小吊機是專門用來搬運病人的,從病床吊到輪椅或其他設施上,操作原理很簡單,把一幅帆布墊放到病人背部,帆布四角交叉綁上吊機的橫臂,形成一 個布籃子,把病人全身包裹吊起來,吊機底部的輪子橫向移動,到了梳化把人緩緩放下,抽走背後帆布,我便突然置身另一個空間。

我慢慢感受着背部沒有枕墊、沒有倚傍、完全獨立自主的滋味,原來腰板挺直的感覺是如此美好,原來能夠像正常人那樣隨隨便便在一張椅子上坐下,是這麼幸福的事情,過去我每天都能這樣坐,為什麼不曉得感恩?

自由是有代價的。在爭取離 開病床的過程中,我也有所付出,我放棄了止痛機,換取左手回復自由。這部止痛機打從住進深切治療部起,就與我形影不離。手術後胸背的傷口難免疼痛,尤其咳 痰或翻身的時候,每次感到痛楚,甚或預計即將有痛楚,只要按止痛機的手掣,微量嗎啡就會經喉管進入血液,幾分鐘內就發揮作用,速度遠較口服止痛藥快。我其 實有點捨不得止痛機,但為了早日實現離開病床的心願,只好向這部可愛的機器說再見。

【劉進圖感言之五】昨天晚上睡得好嗎? (2014年3月14日)

遇襲受傷住院,朋友來探望時,往往會問﹕「昨天晚上睡得好嗎?」這麼簡單的一條問題,我卻不知道該怎麼回答。

行動不便的病人長時間躺在床上,理論上有非常充足的睡眠時間,但現實上我們很難持續睡上3個小時或以上,因為我們無法像常人那樣,隨意轉換睡姿。任何一個睡姿,固定不變兩個小時後,就會腰痠背痛,而且喉嚨會乾澀和積痰,緊貼床背的部位也會冒汗,睡姿不變令汗水無法揮發,這些都是令我無法安睡的原因。怎麼辦?

除了禱告和吃安眠藥,我的 應對方法是先平躺着睡,這是最舒服最放鬆的睡姿,但壞處是較易積痰,背部出汗面積也較大。一個多小時後,痰來了,腰也痠痛了,我按掣把床背盡量升高,半坐 半躺着,用力把喉嚨的痰咳出來(要預先服了止痛藥,並用手捂胸,以免牽動傷口),用紙巾包了放進身旁的小垃圾袋,然後倒小半杯熱水,紓緩喉嚨乾澀和痕癢, 理順呼吸,用手撐床側身,讓背部的汗水揮發,再用手撐床向另一邊側身,讓整個背部因接觸涼空氣回復乾爽。

如果上述步驟奏效,我會再試一次平躺着睡,否則就把床背稍稍調高,形成斜 躺着睡的姿勢,這個姿勢不是很理想,就像坐長途飛機的經濟艙,座椅怎樣往後推,也不及商務艙座椅躺平舒服,但好處是不易積痰。至於冒汗的問題,解決辦法是 在床邊放一把風扇,用風吹乾汗水,同時用一個三角形枕頭墊背,使上半身保持接近側身睡的姿態,減少背部貼床面積。

連日來的經驗顯示,如果大部分時間可以平睡,小部分時間可以斜睡,只偶而要坐起來清痰和喝水,這一晚就算睡得不錯。連續睡上6個小時?入院後只試過一次。其實,像我這樣碰到睡眠問題的人,城中有很多很多,包括傷殘人士、長期病患者、老人院舍宿友等等,過去我並不理解他們的苦況,如今有了切身體會,原來有一頓好睡是如此難得,但願我們對這些需要關懷和協助的人,有一顆更敏銳的心。

【劉進圖感言之六】受苦的意義 生命的反思 (10:15)

一個新聞工作者無辜遇襲,引起了社會巨大迴響,這是完全出乎我意料的。

有朋友來探望時,憶述得知我遇襲消息時,感到悲痛、憤怒、哀傷;悲痛是香 港的法治和新聞自由受踐踏,憤怒是正直無辜的人受傷害,哀傷是好朋友險遭不測。我完全理解朋友的心情,換作是我的好朋友遇襲,我的反應可能也是這樣,但奇 怪的是,作為當事人,這幾種情緒我都沒有,可能我內心深處被更強烈的思緒抓覑,沒有空間留給悲痛、憤怒和哀傷,也可能像臨脇心理學家為我診斷時說的,創傷 後遺現象還未浮現。

出事第二天,我在深切治療部病房蘇醒過來,說話還有點困難,我掙扎覑用筆在紙上寫了「錄口供」3個 字,希望盡快履行報案人的責任。警方為我錄口供時,我同意授權警方翻閱我的兩部手提電話,裏頭有過去數星期我與各方人士的原始通訊紀錄(不涉及受保護的新 聞消息來源),我並不認為當中有兇襲的線索,但至少可以讓警方看到,應該不涉及錢債、桃色、私怨等個人因素,從而集中調查力量於我報社的工作上。

除了協助調查,我在病榻上比較上心的,是求問上帝,容許我遇上這一劫,到 底有什麼深意?我和太太都是基督徒,相信「萬事互相效力,叫愛神的人得益處」,但無端被斬傷,要花很多個月才能重新行走,這樣的事對我有什麼益處?盧龍光 牧師是我和太太的證婚牧師,他來病房為我祈禱時說了一句話,希望上帝讓我在病房內學會人生更深刻的一課,這句話讓我反覆咀嚼,正是我內心深處的渴求。

到了周末,來探病的朋友告訴我,周日有遊行,左中右的新聞團體破天荒聯合 行動,一起反暴力。又有朋友說,這次事件喚醒了港人,關注新聞及言論自由,他認為我這一次受苦有很大的積極意義,可能比我過去的新聞工作貢獻更大。我理性 上知道這位朋友為什麼這樣說,他的看法有一定的客觀基礎,但情感上我很難接受,因為他這說法顛覆了我一貫的人生觀。

我從少年時期就返教會,學會人生目標應是榮神益人,努力事奉。過去我一直 認為,事奉是奉獻自己的才智、能力和時間,做有益於社會的事情,自然就能榮神益人。例如,我努力讀書,考取好成績,便是向世人作好見證。又例如,我捨棄較 賺錢的法律專業,為興趣和使命跑去當記者,還盡量抽時間教學及服公職,這就是努力事奉、榮神益人。

如果我承認今次我遇襲產生了積極的社會意義,那就意味我是通過一個非自願 的、被動的、與個人才智能力全不相干的途徑,單純靠承受傷害和痛楚來造就別人,這完全違反了我一貫的概念。其實,我這個人頗有點精英主義,上司曾批評我恃 才傲物,我從來沒有想過,放下聰明才智,不再勞心勞力,人還能做什麼?我從來不曾明白,所謂無權勢者的權力、受苦的事奉,到底是什麼意思?我大半生走過的 所謂榮神益人努力事奉的路,到底當中有多少真實而深刻的意義?有多少其實是為了滿足自我的虛榮?這一連串的問題,在靜夜無眠的晚上,折磨覑我的心。

我沒有答案。但我學會一件事,我需要謙卑下來,重新思考人生的方向和意義。

【劉進圖感言之七】給中大新傳系學生的信 (09:05)

各位同學﹕

自從遇襲受傷住院,我心裏最放不下的,就是周六給你們上傳播法的課。報社的工作較容易放下,因為公司有很多熟練的同事,可以暫代我的職務,而且新聞工作是持久戰,每天都有新的戰場,稍事休息再赴前線,問題不大。但我們的傳播法課程剛上了一半,剩下不雅、私隱和版權3個大題目未教,等到我康復出院時,課季可能已完結,必須勞煩學院找老師臨時接手,為此我感到十分過意不去。

蘇鑰機教授和馮應謙教授來探病時,告訴我已邀請李立㗖教授代課,我對李教授很有信心,數年前我去北京工作,也是李教授接手教傳播法,可謂駕輕就熟,希望同學們用心上課,學好傳播法這門知識,對於你們日後投身傳媒行業將會非常有用。

我遇襲受傷,你們義憤填胸,第一時間出來聲援,打出了They Can't Kill Us All的 標語,在集會上又發表了許多慷慨激昂的話,這些事情都一一傳到我耳中,我很受感動。本來我最擔心的是,遇襲事件會令有志加入新聞行的年輕人卻步,令薪火無 法相傳,你們的昂揚鬥志,讓我稍稍安心,但我仍會密切留意,未來數年幾家大學傳理系的收生水平會否下跌,以及畢業生加入新聞行的比例會否降低,這是觀察香 港新聞自由前景的重要指標。

在你們感人肺腑的言詞裏,有同學引述我在課堂上說的一句話,意思是正因為 目前新聞工作的環境變差,更加需要學好傳播法,來保護自己。我很高興你們聽懂了我這句話的意思。是的,香港的新聞和言論自由環境正面對回歸以來最嚴峻的挑 戰,如果你們選擇入行,就要有心理準備,新聞工作一點也不浪漫,尋求真相的過程異常複雜困難,但你們要相信,只要你發掘到的是有新聞價值的事實,在互聯網 高度發達的年代,沒有人能壓制這些事實發表。就算對方用違反保密責任向法院申請禁制令阻止你發表,應對的方法我也在課堂上教了,他們阻不了的。

真正讓我擔憂的,不是你們的鬥志與激情能延續多久,而是你們學習的態度與 方法。有時候,我會後悔寫了傳播法手冊這部小書,這部書是為沒有學過傳播法的在職新聞工作者而寫的,是典型的「雞精書」、工具書。每當我看到你們拿覑這本 書上課,靠這本書去找答案,回答我在課堂上的提問,我的心就揪緊,寧願自己沒有寫過這書,因為我害怕你們貪便宜走捷徑,光看這書不讀法庭判決原文。

普通法制度下,法律如何演繹和應用,是由一個又一個案例積累而成的,沒有東西可以取代研讀經典判辭,教科書不可以,教授講義不可以,雞精書更加不可以。你們必須學懂看判辭,才算真正學過一點法律。過去兩個月,我們以小組研習、堂上答問的方式,一起研讀了9份判辭,我希望你們記住這個過程,更盼望你們享受由博學睿智的大法官帶領覑遨遊法律汪洋的快樂。

最後,如果你們選擇入行,但父母親擔憂反對,怕你們有朝一日受到傷害,我建議你們這樣回應,遇襲受傷通常是做到總編輯才會發生的,只要不當老總,危險就很有限。這個答案雖然不好,但如果爸爸媽媽心裏疼你,想成全你的志願,可能會睜一眼閉一眼,接受這個解釋。

祝你們鬥志與學業齊頭並進,希望在不久的將來,我們可以一起為香港的新聞事業打拼。

【系列暫完】

(2014年3月10日)

遇襲送院,手術前後醫生為我合共輸了10 包血,總量大約4000cc。4000cc的血是什麼概念?一般人全身血液加起來也就大約5000cc,我個子比較小,體重較輕,醫生估算我全身血液大概 4000cc,輸了接近4000cc的血,意味全身的血換了一遍,這一身新血,全靠萬千血液捐贈者的愛心,我向每一位捐血人士表示謝意。手術後身體起了微 妙變化,晚上不蓋被子也大汗淋漓,我跟親人說笑,換了一身熱血。

失血多是今次遇襲的主要風 險之一,很感謝救護車第一時間到達,把我火速送到東區醫院,沒有錯失搶救的寶貴時間,東院醫護人員的精準判斷,把我從危險邊緣迅速拉回來。有朋友來探病時 問,我身中多刀,怎麼還能夠自行報警召喚救護車呢?其實,當時我並不覺得很痛,只是雙腿發麻乏力,背部隱隱作痛,幾滴血濺到手上,一直到了東院急症室,人 還是清醒的。

一些有經驗的醫生從我的傷 口判斷,行兇者的目的相信是懲罰與威嚇,不是奪命,所以沒有直捅要害,而是揮刀砍背斬腿,但刀砍進了背部會造成多大的傷害,可以差之毫釐相去千里,我在病 床上一直狐疑,為什麼刀鋒到了肺臟和脾臟的邊緣便突然煞住,沒有真正傷及器官,令我上半身的傷勢可以迅速康復,出事三天後便能搬離深切治療部?

外科醫生後來告訴我,那柄刀相當鋒利,把一小片胸骨也削去,但被堅硬的腰 骨擋了一擋,這才沒有傷及內臟。醫生的話解開了我內心的謎團,不是刀手仁慈,刻意刀下留情,只是電光火石之間,冷刀鋒遇上了硬骨頭。對於沒有信仰的人來 說,這是幸運之神眷顧,但我作為基督徒卻深信,是上帝施恩保護,願榮耀歸與祂。

劉進圖感言之二:每天長1毫米的神經線(2014年3月11日)

遇襲受傷,下半身的傷勢和 上半身截然不同。胸背的刀傷因為沒有傷及內臟,可以迅速復元,左邊和右邊大腿的刀傷卻手尾極長,會造成永久損害,因為刀手割斷的是坐骨神經線,那是控制雙 腿行走的神經系統,雖然醫生已經把神經線駁回,但神經線不同電線,電線斷了只要駁回,馬上就能通電,神經線卻要重新生長,慢慢從大腿斷裂位置長到腳趾,整 個系統才算復元。神經線的生長有多快?骨科醫生們說一般每天只能長1毫米,我的腿從傷口到腳趾超過700毫米,意味需要兩年時間。

神經線未長回去腳趾前,是 否無法行動?周肇平教授安慰我說,神經系統的未用潛能很大,三成的神經系統修復,有可能發揮七至八成的系統設定功能,傷口拆線後,我一邊等待神經線從大 腿、小腿一直長下去,一邊就可以同步開始各種康復治療,先是坐輪椅,鍛煉腿部各處肌肉,然後用輔助器械嘗試走路,然後是逐步減少輔助器械,只靠拐杖協助, 整個康復過程非常漫長,要急也急不了。

好幾位骨科醫生朋友告訴我,我雙腿同時受傷,膝頭以下幾乎沒有知覺,站不了走不動,不能一下子從急症醫院出院便回家,否則會無法適應,單是上床下床、去洗手間等就應付不了,應該先去復康醫院,一邊做物理治療,一邊學習出院回家後如何生活,這個中途站是必不可少的。

為了應付日後的治療要求,我今天便得鍛煉雙手和大腿的力量,否則單是把自己從床搬到輪椅上就做不到。物理治療師在我床頭綁了兩條橡筋帶,教我呼氣時向前拉或向下拉,模擬未來雙手壓床把身體升起。除了鍛煉手力,雙腿的肌肉也要每天運動,以保持力度和彈性,避免枯萎。

腿部運動這件事說來容易,做起來卻不簡單,其一是必須做好保護工作,因為 膝蓋以下許多部位沒有知覺,受傷了也不知道;其二是小腿、腳趾等不聽指揮,所謂運動其實是思想運動,大腦集中精神下達指示,幻想腳趾在打拍子,希望大腦的 信號另闢蹊徑,搭建起新的信息橋,這種看不見動作的運動,需要格外的專注和耐性。

劉進圖感言之三:深切治療部的劍膽琴聲 (2014年3月11日)

遇襲翌日早上,麻醉藥力消退,人清醒過來,發現全身插滿喉管,雙腿包裹得嚴嚴實實,只上半身可稍微轉動。醫生告訴我,如果覺得痛,可以按手上的控制器,止痛機會馬上把止痛藥(微量的嗎啡)經喉管直接送到血液,幾分鐘內就能止痛。我緊緊抓着控制器,心想這個morphine-on-demand的設計相當新鮮,但怕痛的病人會否濫用,愈按愈多?後來有醫生告訴我,按多了每劑藥物分量會減少的,醫生也會介入。

過了幾個小時,身體平躺得 有點僵硬,護士來為我翻側身體,方法是雙腿平躺不動,以免影響傷口的包裹,上半身向右傾側,然後用一個長形枕頭墊着左邊背,形成半側睡姿勢。醫護人員告訴 我,每隔若干小時為行動不便的病人轉身是必須的,否則他們的背部或臀部會因為長期受壓而長出壓瘡。

又過了幾個小時,護士來為 我再次轉身,這次是向左轉,但我的傷口在左背,向左側身難免牽動傷口,我開始按動止痛掣,但又不想太倚賴嗎啡,設法忍耐着,這時候聽到病房外響起一把熟悉 的聲音,是港大三年級那年住大學堂宿舍的同房好友譚劍明,本來我念法律他學醫,風馬牛不相及,但大家都喜歡文學,閒時愛寫作投稿,所以一見投緣,在宿舍內 不時高談闊論,從文學到世局,以至自身經歷,無所不談。

聽着劍明與為我守夜的弟弟 有一搭沒一搭地聊天,彷彿聽到悠揚的琴聲,引領我的思緒輕輕地飄走,從東區醫院的深切治療部病房飄到薄扶林,回到那飛揚跳脫的青裢歲月,回到港大學生會大 樓外的長廊,那裏貼着一張海報,是內地民運人士王希哲俊朗憂鬱的臉龐,海報上有兩行大字:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

【劉進圖感言之四】腰板挺直的感覺多好 (2014年3月13日)

離開深切治療部後兩天,我終於拆除了上身的所有大小喉管,雙手回復自由,可以隨意活動,我立即向醫生反映,我希望離開病床,坐到梳化或輪椅上,感受一下腰板挺直的滋味,我覺得這對我往後學習重新站起來走路非常重要。

太太有點擔心,希望我再睡幾天床,等休息夠了才搬動身體。我跟太太和醫生說,整整一個星期了,一天24小時都困在一張床上,非常折磨人,病床雖然是電動的,床背可以升高降低,但斜度有限制,我只能斜躺着坐,不能真正挺直腰板,躺得久了腰間很痠很累。更重要的是,我需要感受一下正常人是怎樣坐的,讓我看到希望。

翌日,院方用小吊機幫我達 成心願,這個小吊機是專門用來搬運病人的,從病床吊到輪椅或其他設施上,操作原理很簡單,把一幅帆布墊放到病人背部,帆布四角交叉綁上吊機的橫臂,形成一 個布籃子,把病人全身包裹吊起來,吊機底部的輪子橫向移動,到了梳化把人緩緩放下,抽走背後帆布,我便突然置身另一個空間。

我慢慢感受着背部沒有枕墊、沒有倚傍、完全獨立自主的滋味,原來腰板挺直的感覺是如此美好,原來能夠像正常人那樣隨隨便便在一張椅子上坐下,是這麼幸福的事情,過去我每天都能這樣坐,為什麼不曉得感恩?

自由是有代價的。在爭取離 開病床的過程中,我也有所付出,我放棄了止痛機,換取左手回復自由。這部止痛機打從住進深切治療部起,就與我形影不離。手術後胸背的傷口難免疼痛,尤其咳 痰或翻身的時候,每次感到痛楚,甚或預計即將有痛楚,只要按止痛機的手掣,微量嗎啡就會經喉管進入血液,幾分鐘內就發揮作用,速度遠較口服止痛藥快。我其 實有點捨不得止痛機,但為了早日實現離開病床的心願,只好向這部可愛的機器說再見。

【劉進圖感言之五】昨天晚上睡得好嗎? (2014年3月14日)

遇襲受傷住院,朋友來探望時,往往會問﹕「昨天晚上睡得好嗎?」這麼簡單的一條問題,我卻不知道該怎麼回答。

行動不便的病人長時間躺在床上,理論上有非常充足的睡眠時間,但現實上我們很難持續睡上3個小時或以上,因為我們無法像常人那樣,隨意轉換睡姿。任何一個睡姿,固定不變兩個小時後,就會腰痠背痛,而且喉嚨會乾澀和積痰,緊貼床背的部位也會冒汗,睡姿不變令汗水無法揮發,這些都是令我無法安睡的原因。怎麼辦?

除了禱告和吃安眠藥,我的 應對方法是先平躺着睡,這是最舒服最放鬆的睡姿,但壞處是較易積痰,背部出汗面積也較大。一個多小時後,痰來了,腰也痠痛了,我按掣把床背盡量升高,半坐 半躺着,用力把喉嚨的痰咳出來(要預先服了止痛藥,並用手捂胸,以免牽動傷口),用紙巾包了放進身旁的小垃圾袋,然後倒小半杯熱水,紓緩喉嚨乾澀和痕癢, 理順呼吸,用手撐床側身,讓背部的汗水揮發,再用手撐床向另一邊側身,讓整個背部因接觸涼空氣回復乾爽。

如果上述步驟奏效,我會再試一次平躺着睡,否則就把床背稍稍調高,形成斜 躺着睡的姿勢,這個姿勢不是很理想,就像坐長途飛機的經濟艙,座椅怎樣往後推,也不及商務艙座椅躺平舒服,但好處是不易積痰。至於冒汗的問題,解決辦法是 在床邊放一把風扇,用風吹乾汗水,同時用一個三角形枕頭墊背,使上半身保持接近側身睡的姿態,減少背部貼床面積。

連日來的經驗顯示,如果大部分時間可以平睡,小部分時間可以斜睡,只偶而要坐起來清痰和喝水,這一晚就算睡得不錯。連續睡上6個小時?入院後只試過一次。其實,像我這樣碰到睡眠問題的人,城中有很多很多,包括傷殘人士、長期病患者、老人院舍宿友等等,過去我並不理解他們的苦況,如今有了切身體會,原來有一頓好睡是如此難得,但願我們對這些需要關懷和協助的人,有一顆更敏銳的心。

【劉進圖感言之六】受苦的意義 生命的反思 (10:15)

一個新聞工作者無辜遇襲,引起了社會巨大迴響,這是完全出乎我意料的。

有朋友來探望時,憶述得知我遇襲消息時,感到悲痛、憤怒、哀傷;悲痛是香 港的法治和新聞自由受踐踏,憤怒是正直無辜的人受傷害,哀傷是好朋友險遭不測。我完全理解朋友的心情,換作是我的好朋友遇襲,我的反應可能也是這樣,但奇 怪的是,作為當事人,這幾種情緒我都沒有,可能我內心深處被更強烈的思緒抓覑,沒有空間留給悲痛、憤怒和哀傷,也可能像臨脇心理學家為我診斷時說的,創傷 後遺現象還未浮現。

出事第二天,我在深切治療部病房蘇醒過來,說話還有點困難,我掙扎覑用筆在紙上寫了「錄口供」3個 字,希望盡快履行報案人的責任。警方為我錄口供時,我同意授權警方翻閱我的兩部手提電話,裏頭有過去數星期我與各方人士的原始通訊紀錄(不涉及受保護的新 聞消息來源),我並不認為當中有兇襲的線索,但至少可以讓警方看到,應該不涉及錢債、桃色、私怨等個人因素,從而集中調查力量於我報社的工作上。

除了協助調查,我在病榻上比較上心的,是求問上帝,容許我遇上這一劫,到 底有什麼深意?我和太太都是基督徒,相信「萬事互相效力,叫愛神的人得益處」,但無端被斬傷,要花很多個月才能重新行走,這樣的事對我有什麼益處?盧龍光 牧師是我和太太的證婚牧師,他來病房為我祈禱時說了一句話,希望上帝讓我在病房內學會人生更深刻的一課,這句話讓我反覆咀嚼,正是我內心深處的渴求。

到了周末,來探病的朋友告訴我,周日有遊行,左中右的新聞團體破天荒聯合 行動,一起反暴力。又有朋友說,這次事件喚醒了港人,關注新聞及言論自由,他認為我這一次受苦有很大的積極意義,可能比我過去的新聞工作貢獻更大。我理性 上知道這位朋友為什麼這樣說,他的看法有一定的客觀基礎,但情感上我很難接受,因為他這說法顛覆了我一貫的人生觀。

我從少年時期就返教會,學會人生目標應是榮神益人,努力事奉。過去我一直 認為,事奉是奉獻自己的才智、能力和時間,做有益於社會的事情,自然就能榮神益人。例如,我努力讀書,考取好成績,便是向世人作好見證。又例如,我捨棄較 賺錢的法律專業,為興趣和使命跑去當記者,還盡量抽時間教學及服公職,這就是努力事奉、榮神益人。

如果我承認今次我遇襲產生了積極的社會意義,那就意味我是通過一個非自願 的、被動的、與個人才智能力全不相干的途徑,單純靠承受傷害和痛楚來造就別人,這完全違反了我一貫的概念。其實,我這個人頗有點精英主義,上司曾批評我恃 才傲物,我從來沒有想過,放下聰明才智,不再勞心勞力,人還能做什麼?我從來不曾明白,所謂無權勢者的權力、受苦的事奉,到底是什麼意思?我大半生走過的 所謂榮神益人努力事奉的路,到底當中有多少真實而深刻的意義?有多少其實是為了滿足自我的虛榮?這一連串的問題,在靜夜無眠的晚上,折磨覑我的心。

我沒有答案。但我學會一件事,我需要謙卑下來,重新思考人生的方向和意義。

【劉進圖感言之七】給中大新傳系學生的信 (09:05)

各位同學﹕

自從遇襲受傷住院,我心裏最放不下的,就是周六給你們上傳播法的課。報社的工作較容易放下,因為公司有很多熟練的同事,可以暫代我的職務,而且新聞工作是持久戰,每天都有新的戰場,稍事休息再赴前線,問題不大。但我們的傳播法課程剛上了一半,剩下不雅、私隱和版權3個大題目未教,等到我康復出院時,課季可能已完結,必須勞煩學院找老師臨時接手,為此我感到十分過意不去。

蘇鑰機教授和馮應謙教授來探病時,告訴我已邀請李立㗖教授代課,我對李教授很有信心,數年前我去北京工作,也是李教授接手教傳播法,可謂駕輕就熟,希望同學們用心上課,學好傳播法這門知識,對於你們日後投身傳媒行業將會非常有用。

我遇襲受傷,你們義憤填胸,第一時間出來聲援,打出了They Can't Kill Us All的 標語,在集會上又發表了許多慷慨激昂的話,這些事情都一一傳到我耳中,我很受感動。本來我最擔心的是,遇襲事件會令有志加入新聞行的年輕人卻步,令薪火無 法相傳,你們的昂揚鬥志,讓我稍稍安心,但我仍會密切留意,未來數年幾家大學傳理系的收生水平會否下跌,以及畢業生加入新聞行的比例會否降低,這是觀察香 港新聞自由前景的重要指標。

在你們感人肺腑的言詞裏,有同學引述我在課堂上說的一句話,意思是正因為 目前新聞工作的環境變差,更加需要學好傳播法,來保護自己。我很高興你們聽懂了我這句話的意思。是的,香港的新聞和言論自由環境正面對回歸以來最嚴峻的挑 戰,如果你們選擇入行,就要有心理準備,新聞工作一點也不浪漫,尋求真相的過程異常複雜困難,但你們要相信,只要你發掘到的是有新聞價值的事實,在互聯網 高度發達的年代,沒有人能壓制這些事實發表。就算對方用違反保密責任向法院申請禁制令阻止你發表,應對的方法我也在課堂上教了,他們阻不了的。

真正讓我擔憂的,不是你們的鬥志與激情能延續多久,而是你們學習的態度與 方法。有時候,我會後悔寫了傳播法手冊這部小書,這部書是為沒有學過傳播法的在職新聞工作者而寫的,是典型的「雞精書」、工具書。每當我看到你們拿覑這本 書上課,靠這本書去找答案,回答我在課堂上的提問,我的心就揪緊,寧願自己沒有寫過這書,因為我害怕你們貪便宜走捷徑,光看這書不讀法庭判決原文。

普通法制度下,法律如何演繹和應用,是由一個又一個案例積累而成的,沒有東西可以取代研讀經典判辭,教科書不可以,教授講義不可以,雞精書更加不可以。你們必須學懂看判辭,才算真正學過一點法律。過去兩個月,我們以小組研習、堂上答問的方式,一起研讀了9份判辭,我希望你們記住這個過程,更盼望你們享受由博學睿智的大法官帶領覑遨遊法律汪洋的快樂。

最後,如果你們選擇入行,但父母親擔憂反對,怕你們有朝一日受到傷害,我建議你們這樣回應,遇襲受傷通常是做到總編輯才會發生的,只要不當老總,危險就很有限。這個答案雖然不好,但如果爸爸媽媽心裏疼你,想成全你的志願,可能會睜一眼閉一眼,接受這個解釋。

祝你們鬥志與學業齊頭並進,希望在不久的將來,我們可以一起為香港的新聞事業打拼。

【系列暫完】

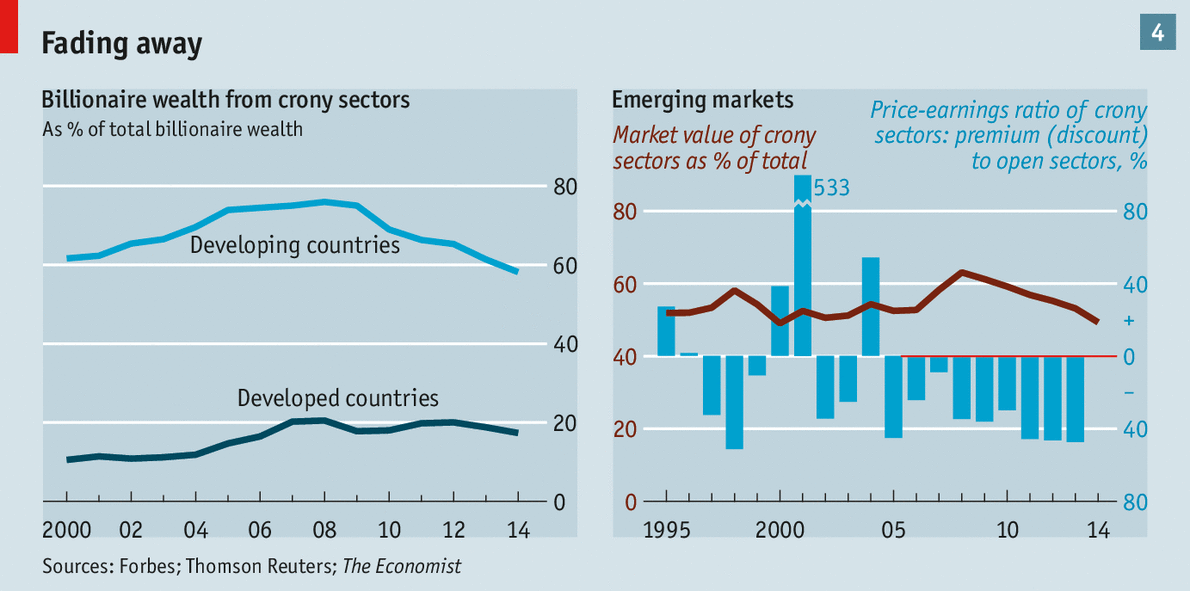

《經濟學人》:香港「裙帶資本主義」指數排榜首

今期《經濟學人》的封面主題,是「裙帶資本主義」(crony capitalism)在全球的影響力正日漸上升。根據《經人》所言,所謂裙帶資本主義,是指某些行業如賭博、地產、伐木、能源及礦業等,商人在從事相關 生意之時,必須與政府官員商議地權安排及專營權事宜。在這些商討的過程中,關係與貪污等金權政治容易出現,變相造成不公平的競爭關係,並形成所謂「財閥」 的出現。

《經人》指出,「財閥」透過政治聯繫獲得經濟利益行為,在印度、烏克蘭及俄羅斯等國均非常嚴重。這些國家的建設及開發計劃,大多不透過公開的拍賣或商討分配,而是透過貪污、關係及利益輸送,令一眾財閥取得這些令人垂涎的計劃。《經人》認為,這些「尋租行為」(rent-seeking)對資本主義的長期發展,有百害而無一利。首先,這些行為令財閥得以壟斷資源,並向市民提供劣質或價格過份高昂的公共服務。更重要的是,財閥的壟斷,使有朝氣有活力的新興資本家難以長足發展,形成「金權政治」制度化的不良格局。

香港大有空間出現裙帶資本主義

《經人》更特別為此設計了 一個「裙帶資本主義指數」。這個指數的計算方法,是先列出公用事業、地產及電訊等必須與政府合作才能開始生意的行業,然後根據《福布斯》的資料,計算在這 些行業的富豪,到底佔該地的國民生產總值多少,從而推算該地是否容易形成「金權政治」、財閥當道。

令人詫異的是,香港在這個調查中獨佔鰲頭。香港在這些行業營商的億萬富豪總財富,竟佔了香港國民生產總值達60%, 遠遠拋離第二名俄羅斯的18%左右。不過我們必須指出,容易形成「金權政治」,與實質形成金權政治並不相同。以南韓為例,雖然在排名中位列尾二,但當地電 子業巨頭如三星、LG等的政治影響力,可說是舉足輕重。香港方面則雖有不少富豪壟斷公用事業,但因現行法治制度尚算健全,貪污及利益輸送等行為,至少未如 俄羅斯及印度等國般的明目張膽程度。

但無論如何,香港在這個指 數上遙遙領先,其實也是一個提醒,說明香港政府只要在土地安排、資源調配的透明度、以及在清廉程度上保持水準,則香港應能免於金權政治。否則。一旦如紅灣 半島、新界東北等疑似利益輸送的事件不斷出現以至惡化,則香港隨時有潛力是把裙帶資本主義、「金權政治」發揮得最極致的地區。

The Economist: The New Age of Crony Capitalism

Political connections have made many people hugely rich in recent years. But crony capitalism may be waning

AS THE regime of Viktor Yanukovych collapsed in Ukraine, protesters against it could be found outside One Hyde Park, a luxury development in west London. Their target was Rinat Akhmetov, Ukraine’s richest man and a backer of the old regime. “Discipline your pet”, they chanted.

Ukraine’s troubled state has long been dominated by its oligarchs. But across the emerging world the relationship between politics and business has become fraught. India’s election in April and May will in part be a plebiscite on a decade of crony capitalism. Turkey’s prime minister is engulfed by scandals involving construction firms—millions of Turks have clicked on YouTube recordings that purport to incriminate him. On March 5th China’s president, Xi Jinping, vowed to act “without mercy” against corruption in an effort to placate public anger. Last year 182,000 officials were punished for disciplinary violations, an increase of 40,000 over 2011.

As in America at the turn of the 20thcentury, a new middle class is flexing its muscles, this time on a global scale. People want politicians who don’t line their pockets, and tycoons who compete without favours. A revolution to save capitalism from the capitalists is under way.

The kind of rents estate agents can only dream of

“Rent-seeking” is what economists call a special type of money-making: the sort made possible by political connections.This can range from outright graft to a lack of competition, poor regulation and the transfer of public assets to firms at bargain prices. Well-placed people have made their fortunes this way ever since rulers had enough power to issue profitable licences, permits and contracts to their cronies. In America,this system reached its apogee in the late 19th century, and a long and partially successful struggle against robber barons ensued. Antitrust rules broke monopolies such as John D. Rockefeller’s Standard Oil. The flow of bribes to senators shrank.

In the emerging world, the past quarter-century has been great for rent-seekers. Soaring property prices have enriched developers who rely on approvals for projects. The commodities boom has inflated the value of oilfields and mines, which are invariably intertwined with the state. Some privatisations have let tycoons milk monopolies or get assets cheaply. The links between politics and wealth are plainly visible in China, where a third of billionaires are party members.

Capitalism based on rent-seeking is not just unfair, but also bad for long-term growth. As our briefing on India explains(see article), resources are misallocated: crummy roads are often the work of crony firms. Competition is repressed: Mexicans pay too much for their phones.Dynamic new firms are stifled by better-connected incumbents. And if linked to the financing of politics, rent-heavy capitalism sets a tone at the top that can let petty graft flourish. When ministers are on the take, why shouldn’t underpaid junior officials be?

The Economist has built an index to gauge the extent of crony capitalism across countries and over time (see article). It identifies sectors which are particularly dependent on government—such as mining, oil and gas, banking and casinos—and tracks the wealth of billionaires(based on a ranking by Forbes) in those sectors relative to the size of the economy. It does not purport to establish that particular countries are particularly corrupt, but shows the scale of fortunes being created in economic sectors that are most susceptible to cronyism.

Rich countries score comparatively well, but that is no reason for complacency. The bailing out of banks has involved the transfer of a great deal of wealth to financiers; lobbyists have too much influence, especially in America (see article); today’s internet entrepreneurs could yet become tomorrow’s monopolists. The larger problem, though, lies in the emerging world, where billionaires’ wealth in rent-heavy sectors relative to GDP is more than twice as high as in the rich world. Ukraine and Russia score particularly badly—many privatisations favoured insiders. Asia’s boom has enriched tycoons in rent-seeking sectors.

Wanted: emerging-market Roosevelts

Yet this may be a high-water mark for rent-seekers, for three reasons. First, rules are ignored less freely than they used to be. Governments seeking to make their countries rich and keep people happy know they need to make markets work better and bolster the institutions that regulate them. Brazil, Hong Kong and India have beefed up their antitrust regulators. Mexico’s president, Enrique Peña Nieto, wants to break its telecoms and media cartels. China is keen to tackle its state-owned fiefs.

Second, the financial incentives for businesses may be changing. The share of billionaire wealth from rent-rich industries in emerging markets is now falling, from a peak of 76% in 2008 to58% today. This is partly a natural progression. As economies get richer,infrastructure and commodities become less dominant. Between 1900 and 1930 new fortunes in America were built not in railways and oil but in retailing and cars. In China today the big money is made from the internet, not building heavy industrial plants with subsidised loans on land secured through party connections. But this also reflects the wariness of investors: in India, after a decade of epic corruption, industrialists in open and innovative sectors such as technology and pharmaceuticals are back in the ascendant.

The last reason for optimism is that the incentives for politicians have changed, too. Growth has slowed sharply, making reforms that open the economy vital. Countries with governments that are reforming and trying to tackle vested interests, such as Mexico, have been better insulated from the jitters in the financial markets.

There is much more to be done. Governments need to be more assiduous in regulating monopolies, in promoting competition,in ensuring that public tenders and asset sales are transparent and in prosecuting bribe-takers. The boom that created a new class of tycoon has also created its nemesis, a new, educated, urban, taxpaying middle class that is pushing for change. That is something autocrats and elected leaders ignore at their peril.

Our crony-capitalism index

Planet Plutocrat

AMERICA’S Gilded Age, in the late 19thcentury, saw tycoons such as John D. Rockefeller industrialise the country—and accumulate vast fortunes, build palatial mansions and bribe politicians. Then came the backlash. Between 1900 and 1945 America began to regulate big business and build a social safety net. In her book “Plutocrats”, Chrystia Freeland argues that emerging markets are now experiencing their first gilded age, and rich countries their second, with the world’s wealthiest 1%, who benefited disproportionately from 20 years of globalisation, forming a “new virtual nation of Mammon”.

Inventing a better widget, tastier snack or snazzier computer program is one thing. But many of today’s tycoons are accused of making fortunes by “rent-seeking”: grabbing a bigger slice of the pie rather than making the pie bigger. In technical terms, an economic rent is the difference between what people are paid and what they would have to be paid for their labour, capital, land (or any other inputs into production) to remain in their current use. In a world of perfect competition, rent would not exist.Common examples of rent-seeking (which may or may not be illegal) include forming cartels and lobbying for rules that benefit a firm at the expense of competitors and customers.

Class warriors and free-market devotees alike are worrying about rent-seeking. American libertarians fear an elite has rigged their country’s economy; plenty of ordinary Joes reckon the government and Federal Reserve care more about Wall Street than Main Street. Many hedge-fund managers sniff that China is a house of cards built by indebted cronies.

To test the claim that rent-seekers are on the rampage, we have created a crony-capitalist index. Our approach builds on work by Ruchir Sharma of Morgan Stanley Investment Management, Aditi Gandhi and Michael Walton of New Delhi’s Centre for Policy Research, and others. We use data from Forbes to calculate the total wealth of those of the world’s billionaires who are active mainly in rent-heavy industries, and compare that total to world GDP to get a sense of its scale. We show results for 23 countries—the five largest developed ones, the ten largest developing ones for which reliable data are available, and a selection of eight smaller ones where cronyism is thought to be a big problem. The higher the ratio, the more likely the economy suffers from a severe case of crony-capitalism.

We have included industries that are vulnerable to monopoly, or that involve licensing or heavy state involvement(see table 1). These are more prone to graft, according to the bribery rankings produced by Transparency International, an anti-corruption watchdog. Some are obvious. Banks benefit from an implicit state guarantee that lowers their cost of borrowing. When publicly owned coal mines, land and telecoms spectrum are handed to tycoons on favourable terms, the public suffers. But the boundary between legality and graft is complex. A billionaire in a rent-heavy industry need not be corrupt or have broken the law. Industries that are close to the state are still essential, and can be healthy and transparent.

A galaxy of riches

Billionaires in crony sectors have had a great century so far (see chart 2). In the emerging world their wealth doubled relative to the size of the economy, and is equivalent to over 4% of GDP,compared with 2% in 2000. Developing countries contribute 42% of world output,but 65% of crony wealth. Urbanisation and a long economic boom have boosted land and property values. A China-driven commodity boom enriched natural-resource owners from Brazil to Indonesia. Some privatisations took place on dubious terms.

Of the world’s big economies, Russia scores worst (see chart 3). The transition from communism saw political insiders grab natural resources in the 1990s, and its oligarchs became richer still as commodity prices soared. Unstable Ukraine looks similar. Mexico scores badly mainly because of Carlos Slim, who controls its biggest firms in both fixed-line and mobile telephony. French and German billionaires, by contrast,rely rather little on the state, making their money largely from retail and luxury brands.

America scores well, too. The total wealth of its billionaires is high relative to GDP, but was mostly created in open sectors. Silicon Valley’s wizards are far richer than America’s energy billionaires. It is one of the few countries where rent-seeking fortunes grew only in line with the economy in recent years, which explains its improved position since 2007. Despite concerns about vampire-squid financiers, few of its billionaires made their money in banking. Even including private equity as rent-seeking, on the grounds that it benefits from tax breaks and cheap loans,would make little difference. Compared with Larry Ellison of Oracle, Stephen Schwarzman of Blackstone is a pauper.

Countries that do well on the crony index generally have better bureaucracies and institutions, as judged by the World Economic Forum. But efficient government is no guarantee of a good score: Hong Kong and Singapore are packed with billionaires in crony industries. This reflects scarce land, which boosts property values, and their role as entrepots for shiftier neighbours. Hong Kong has also long been lax on antitrust: it only passed an economy-wide competition law two years ago.

Another surprise is that despite its reputation for graft, mainland China scores quite well. One reason is that the state owns most natural resources and banks; these are a big source of crony wealth in other emerging economies. Another is that China’s open industries have fostered a new generation of fabulously rich entrepreneurs, including Jack Ma of Alibaba, an e-commerce firm, and Liang Wengen of Sany, which makes diggers and cranes.

One of the most improved countries is India,which moved from sixth place in our ranking to ninth. Recent graft scandals and a slowing economy have hurt many of its financially leveraged and politically connected businessmen, while those active in technology, pharmaceuticals and consumer goods have prospered. Turkish billionaires in rent-seeking industries have been hit by their country’s financial turmoil. By contrast most countries in South-East Asia, including Indonesia, Thailand and the Philippines, saw their scores get worse between 2007 and 2014, as tycoons active in real estate and natural resources got richer.

Who are you calling a crony?

Our crony index has three big shortcomings.One is that not all cronies make their wealth public. This may be a particular problem in China, where recent exposés suggest that many powerful politicians have disguised their fortunes by persuading friends and family to hold wealth on their behalf. Unreliable property records also help to disguise who owns what.

Second, our categorisation of sectors is crude. Rent-seeking may take place in those we have labelled open, and some countries have competitive markets we label crony. Some think America’s big internet firms are de-facto monopolies that abuse their positions. South Korea’s chaebol, which sell cars and electronics to the world, are mainly in industries we classify as open. But they have a history of bribing politicians at home. China’s billionaires, in whatever industry, are often chummy with politicians and get subsidised credit from state banks. According to Rupert Hoogewerf of the Hurun Report, a research firm, a third are members of the Communist Party. Sectors that are cronyish in developing countries may be competitive in rich ones: building skyscrapers in Mumbai is hard without paying bribes, and easy in Berlin. Our index does not differentiate.

The third limitation is that we only count the wealth of billionaires. Plenty of rent-seeking may enrich the very wealthy who fall short of that cut-off. America’s subprime boom saw hordes of bankers earn cumulative bonuses in the millions of dollars, not billions. Crooked Chinese officials may have Range Rovers and secret boltholes in Singapore—but not enough wealth to join a list of billionaires. So our index is only a rough guide to the concentration of wealth in opaque industries compared with more competitive ones.

Despite the boom in crony wealth, there are grounds for optimism. Some countries are tightening antitrust rules. Mexico has many lucrative near-monopolies, from telecoms to food, but its government is at last aiming to improve regulation and boost competition. India’s legal system is trying to jail a minister accused of handing telecoms licences to his chums.

Encouragingly, there are also hints that cronyism may have peaked. The share of billionaire wealth from rent-seeking industries has declined in developing countries, from a high of 76% in 2008 to58% (see chart 4). That partly reflects lower commodity prices. But now that emerging markets are slowing, investors are becoming pickier. More are steering clear of firms in opaque industries with bad governance. The price-earnings ratio of firms in crony sectors is now at its biggest discount to firms in open sectors for 15 years. That suggests that the highest returns to outside investors are to be found in open industries.

Perhaps when growth picks up again in emerging markets, rent-seeking will explode once more. Or, as countries get richer, the share of great wealth that is made in crony industries may naturally decline. In 1900 American tycoons became rich by building and financing railroads. By 1930 the action had shifted to food production,photography and retailing. Cronies around the world should take note.

時 令 讀物 ﹕ 新 疆 的 「 巴 勒 斯 坦 化 」

文 :陳 婉 容

兩 星 期 前 雲 南 昆 明火 車 站 發 生 大 屠 殺 , 據 說 是 東 突 組 織 疆 獨 分 子 所 為 。 屠 殺 發 生 後 , 藏 人 作 家 唯 色 摘 錄 了 長 期研 究 新 疆 、 西 藏 問 題 的 作 家 王 力 雄 在Twitter 上 的 評 論 , 結 合 成 文 章 , 標 題 怵 目 驚 心 : 「 新 疆 『 巴 勒 斯 坦 化 』」 。 王 力 雄 寫 維 族 孩 子 每 晚 收 回 當 局 規 定 懸 掛 的 中 國 國 旗 時 , 必 定 先 丟 在 腳 下 踩 一 遍 ; 他 認為 如 果 民 族 仇 恨 延 伸 至 孩 子 身 上 , 就 是 全 民 同 仇 敵 愾 了 。 「 巴 勒 斯 坦 化 」 就 是 王 力 雄 對 這 種「 民 族 主 義 的 充 分 動 員 和 民 族 仇 恨 的 廣 泛 延 伸 」 之 象 徵 性 統 稱 。

在 大 屠 殺 發 生 後 ,筆 者 上 了 幾 個 大 陸 最 熱 鬧 的 網 上 討 論 區 , 看 看 中 國 網 民 如 何 理 解 維 族 分 離 主 義 , 還 有 吉 普 車撞 天 安 門 金 水 橋 和 昆 明 火 車 站 屠 殺 ( 甚 至 馬 航 失 蹤 事 件 ) 等 恐 怖 主 義 事 件 。 果 不 其 然 , 其 中一 個 最 熱 門 的 討 論 以 一 名 網 民 的 提 議 開 始 , 他 認 為 襲 擊 的 目 的 是 要 中 國 人 感 到 不 安 全 , 覺 得任 何 一 個 中 國 大 城 市 都 有 可 能 發 生 昆 明 事 件 ; 而 他 提 出 的 對 策 無 獨 有 偶 , 正 是 「 中 國 必 須 要實 行 以 色 列 的 摩 薩 德 政 策 」 。 摩 薩 德 (Mossad ) 是 以 色 列 的 情 報 機 關 , 在 以 色 列 立 國 不 久 的 1949 年 成 立 , 跟 俄 羅 斯 的 秘 密 警 察 KGB 一 樣 , 以 手 段 兇 殘監 控 嚴 密 聞 名 於 世 。 摩 薩 德 最 著 名 的 一 就 是 「 敵 不 動 我 先 動 」 , 是 「 把 所 有 不 穩 定 因 素 都 消滅 於 萌 芽 狀 態 」 的 極 致 。 維 漢 如 果 繼 續 對 立 , 會 否 真 的 變 成 東 亞 的 以 色 列 和 巴 勒 斯 坦 , 繼 續各 自 朝 國 家 恐 怖 主 義 和 恐 怖 主 義 走 往 , 以 暴 力 對 抗 殺 戮 ? 重 讀 已 故 巴 勒 斯 坦 裔 學 者 薩 依 德 關於 以 巴 關 係 的 訪 談 錄 《 文 化 與 抵 抗 》 , 讀 及 薩 依 德 對 恐 怖 活 動 邏 輯 的 觀 點 , 更 覺 巴 勒 斯 坦 之於 世 界 , 與 今 日 新 疆 之 於 中 國 , 如 同 鏡 像 。

殖 民 主 義 在 新 疆

據 大 陸 學 者 王 柯 在《 東 突 厥 斯 坦 獨 立 運 動 》 中 所 述 , 清 王 朝 在1759 年 征 服 新 疆 , 次 年 乾 隆 帝 就 表 明 新 疆 「 當 以 滿 洲 將 軍 大 員 駐 守 」 ,天 山 南 路 各 地 區 的 大 臣 全 部 都 由 滿 人 和 蒙 古 人 出 任 。 清 王 朝 把 新 疆 當 作 軍 事 自 治 領 地 來 統 治, 同 時 希 望 把 這 些 少 數 民 族 勢 力 吸 收 到 滿 人 陣 營 , 對 漢 族 人 形 成 牽 制 。 新 疆 的 管 治 手 段 跟 漢族 地 區 完 全 不 同 , 有 獨 立 的 地 方 政 府 架 構 , 清 王 朝 「 因 其 教 不 改 其 俗 」 , 保 留 了 宗 教 學 者 作為 社 會 領 袖 的 制 度 , 新 疆 流 通 的 貨 幣 又 跟 漢 族 地 區 相 異 , 種 種 措 施 都 是 為 了 將 維 族 和 漢 人 區隔 。 所 謂 「 泛 突 厥 主 義 」 興 起 的 背 景 , 正 是 俄 羅 斯 在 1880 年 代 取得 關 稅 優 惠 後 , 跟 維 族 的 商 業 交 流 愈 來 愈 頻 繁 ; 一 群 維 族 中 產 階 級 興 起 , 海 外 留 學 開 始 盛 行, 但 留 學 的 地 方 都 是 俄 羅 斯 韃 靼 地 區 ( 如 克 里 米 亞 汗 國 、 喀 山 汗 國 ) 或 唯 一 一 個 由 突 厥 人 主導 的 國 家 土 耳 其 。 這 些 和 其 他 「 受 統 治 」 韃 靼 族 群 之 間 的 交 流 , 造 就 了 所 謂 泛 突 厥 主 義 的 興起 , 為 三 、 四 十 年 代 兩 次 東 土 獨 立 運 動 , 還 有 今 日 的 新 疆 分 離 主 義 運 動 提 供 了 背 景 。

1949 年 新疆 仍 有 九 成 人 口 為 維 吾 爾 族 , 隨 「 開 發 大 西 北 」 等 國 家 工 程 上 馬 , 漢 族 大 規 模 遷 入 新 疆 , 現今 新 疆 維 族 人 口 只 得 四 至 五 成 。 漢 人 壟 斷 了 主 要 經 濟 活 動 , 在 新 疆 只 有 懂 得 漢 語 才 找 得 到 比較 好 的 工 作 , 維 語 自 然 因 為 它 沒 有 「 實 用 性 」 而 被 邊 緣 化 。 維 族 「 自 治 區 」 的 高 級 幹 部 幾 乎全 都 是 漢 人 。 維 族 公 開 進 行 宗 教 活 動 , 經 常 被 地 方 官 僚 騷 擾 。 開 發 大 西 北 的 西 氣 東 輸 工 程 ,將 新 疆 、 鄂 爾 多 斯 和 青 海 等 地 生 產 的 天 然 氣 輸 往 長 三 角 地 區 , 然 而 抽 的 雖 然 是 新 疆 的 地 下 資源 , 但 維 族 百 姓 用 氣 比 漢 族 地 區 的 人 要 貴 , 而 且 連 天 然 氣 公 司 的 註 冊 地 址 都 還 不 是 新 疆 , 而是 在 上 海 。

中 國 政 府 喜 歡 吹 噓自 己 對 新 疆 所 進 行 的 是 「 開 發 」 而 非 資 源 掠 奪 , 與 薩 依 德 在 《 文 化 與 抵 抗 》 中 描 述 的 , 把 巴勒 斯 坦 人 視 為 「 隱 形 人 」 的 以 色 列 , 如 出 一 轍 。 跟 以 色 列 一 樣 , 中 國 政 府 把 自 己 描 述 為 「 英雄 式 的 開 拓 者 」 , 把 維 吾 爾 族 人 「 遊 牧 化 」 , 貶 抑 他 們 的 文 化 與 中 央 「 開 發 」 他 們 的 土 地 前的 生 活 方 式 , 為 漢 族 在 新 疆 土 地 上 無 止 境 的 擴 張 和 發 展 正 名 。

疆 獨 恐 襲 是 中 國 的九 一 一 ?

中 國 政 府 認 為 東 突疆 獨 分 子 , 尤 其 是 所 謂 東 伊 運 ( 東 突 厥 斯 坦 伊 斯 蘭 運 動 , East Turkestan Islamic Movement / ETIM ) 挾 泛 伊 斯 蘭 世 界 的 支 持 , 有 鄰 近 阿 富 汗 和 巴 基 斯 坦 塔 利 班 提 供 武 器 和 訓 練 , 車臣 和 巴 勒 斯 坦 等 地 提 供 真 實 游 擊 戰 鬥 經 驗 等 , 在 輿 論 中 建 立 起 一 個 與 中 國 對 抗 的 泛 伊 斯 蘭 世界 。 事 實 上 , 在 「 九 一 一 」 事 件 之 後 , 中 國 政 府 一 直 希 望 利 用 美 國 在 阿 富 汗 和 伊 拉 克 打 反 恐戰 作 為 口 實 , 為 自 己 對 境 內 新 疆 分 離 主 義 ( 他 們 將 這 種 分 離 主 義 跟 伊 斯 蘭 極 端 主 義 完 全 畫 上了 等 號 ) 的 打 壓 正 名 , 將 維 穩 提 升 到 「 反 恐 」 的 層 次 。 在 中 國 有 說 法 認 為 雲 南 大 屠 殺 是 「 中國 的 九 一 一 」 , 然 而 在 中 國 疆 獨 運 動 的 語 境 下 , 疆 獨 分 子 在 中 國 的 恐 怖 活 動 , 相 對 九 一 一 的襲 擊 , 仍 然 是 零 星 而 不 含 太 多 意 識 形 態 的 暴 力 展 示 。

知 識 型 恐 怖 分 子

巴 基 斯 坦 著 名 學 者阿 馬 德 ( Eqbal Ahmad )認 為 「 恐 怖 主 義 是 窮 人 的 B-52 轟 炸 機 」 , 在 《 文 化 與 抵 抗 》 中 ,薩 依 德 雖 然 對 阿 馬 德 的 觀 點 表 示 認 同 , 卻 不 認 為 這 種 說 法 能 夠 套 用 在 九 一 一 之 上 。 他 認 為 有必 要 區 分 「 九 一 一 恐 怖 分 子 」 和 「 一 個 執 行 炸 彈 自 殺 攻 擊 任 務 的 巴 勒 斯 坦 青 年 」 — — 後 者 在以 色 列 所 造 成 的 惡 劣 環 境 中 生 活 , 經 歷 過 貧 窮 , 歧 視 與 種 種 制 度 化 的 不 公 道 , 也 許 亦 曾 親 歷過 同 胞 或 親 人 受 到 傷 害 , 而 他 訴 諸 恐 怖 主 義 , 完 全 源 自 對 於 生 活 環 境 的 絕 望 。 然 而 九 一 一 的恐 怖 分 子 並 不 一 樣 , 因 為 「 它 的 策 劃 者 顯 然 不 是 絕 望 和 貧 窮 的 難 民 營 居 民 , 攻 擊 世 貿 中 心 和五 角 大 樓 的 人 顯 然 都 是 中 產 階 級 , 教 育 程 度 高 得 有 資 格 在 佛 羅 里 達 讀 飛 行 學 校 , 而 且 懂 英 語」 。 薩 依 德 認 為 九 一 一 所 展 示 的 , 是 一 種 極 度 政 治 化 的 伊 斯 蘭 主 義 , 可 能 是 報 復 美 國 在 波 斯灣 戰 爭 中 玷 污 了 伊 斯 蘭 神 聖 的 土 地 科 威 特 , 可 能 是 報 復 美 國 多 年 來 插 手 伊 斯 蘭 世 界 , 是 一 個完 全 無 宣 示 性 的 宗 教 狂 熱 活 動 。

那 麼 新 疆 的 恐 怖 主義 又 是 哪 一 種 ? 薩 依 德 對 於 九 一 一 與 巴 勒 斯 坦 抵 抗 運 動 的 觀 察 , 遙 遙 響 應 了 許 多 研 究 中 國 的學 者 對 新 疆 分 離 主 義 活 動 的 看 法 : 哥 倫 比 亞 大 學 的 著 名 漢 學 家 黎 安 友 ( Andrew Nathan ) 認 為 中 國 完 全 誇 大 了疆 獨 分 子 帶 來 的 恐 襲 威 脅 , 他 認 為 中 國 官 方 給 出 的 「 恐 襲 」 數 字 水 分 甚 高 ; 在 研 究 中 東 的 智庫 Middle East Institute 撰 文 的 學 者 Dru C. Gladney則 認 為 中 國 政 府 加 諸 於 「 疆 獨 分 子 」 頭 上 的 「 恐 怖 襲 擊 」 , 絕 大 部 分 都 不過 是 零 星 的 社 會 騷 亂 。 至 於 疆 獨 分 子 是 否 必 然 與 鄰 近 地 區 的 恐 怖 分 子 有 聯 繫 ? 中 國 政 府 指 疆獨 分 子 與 巴 基 斯 坦 塔 利 班 過 從 甚 密 , 然 而 許 多 專 家 都 反 駁 這 種 說 法 , 人 權 觀 察 的 調 查 員 甚 至說 東 伊 運 早 已 經 不 再 活 躍 ( 在 兩 年 前 已 經 在 美 國 的 恐 怖 組 織 名 單 中 被 除 名 ) , 然 而 中 國 政 府依 然 將 許 多 社 會 動 亂 的 責 任 加 諸 東 伊 運 之 上 , 不 過 是 試 圖 利 用 這 些 誇 大 的 數 字 來 加 強 對 新 疆維 吾 爾 族 的 打 壓 。

維 漢 分 裂 ? 無 所 指的 恐 懼

在 雲 南 大 屠 殺 後 ,朋 友 傳 來 數 個 中 國 最 熱 鬧 的 討 論 區 , 看 後 不 得 不 驚 嘆 於 中 國 維 穩 語 言 之 愈 趨 成 熟 和 精 細 。 不少 大 陸 民 眾 歌 頌 漢 族 與 維 族 同 胞 之 間 的 友 誼 , 一 邊 稱 讚 維 族 同 胞 「 絕 大 部 分 善 良 樸 實 」 、 說「 不 少 維 族 同 胞 都 譴 責 疆 獨 分 子 曲 解 可 蘭 經 」 , 另 一 邊 竟 又 對 於 「 亂 我 中 華 者 , 一 律 殺 之 」的 語 言 表 示 認 同 。 這 種 無 所 指 的 恐 懼 既 能 維 穩 , 又 同 時 弔 詭 地 造 就 了 維 漢 對 立 , 容 許 中 國 政府 名 正 言 順 地 繼 續 對 新 疆 維 族 的 高 壓 政 策 。 我 對 這 種 與 官 方 邏 輯 暗 合 , 但 又 如 同 精 神 分 裂 的想 法 表 示 大 開 眼 界 , 比 我 熟 悉 國 情 的 朋 友 即 感 嘆 : 「 這 正 是 『 和 諧 』 的 真 諦 。 」

「 高 壓 統 治 是 反 抗要 素 」

事 實 如 此 , 沒 有 人真 正 知 道 自 己 在 仇 恨 誰 , 太 少 人 真 正 理 解 新 疆 維 吾 爾 族 人 的 處 境 , 或 是 所 謂 恐 怖 主 義 真 正 的來 源 , 就 把 維 族 人 民 對 於 數 十 年 受 壓 迫 狀 態 的 反 彈 , 當 作 「 九 一 一 」 式 的 , 形 而 上 的 , 宗 教狂 熱 式 的 意 識 形 態 宣 示 。 正 如 薩 依 德 所 言 , 雖 然 任 何 形 式 的 恐 怖 主 義 都 不 能 接 受 , 但 最 少 因壓 迫 而 訴 諸 恐 怖 主 義 的 行 為 , 還 是 可 以 理 解 的 。 今 年 2 月 , 著 名 的 維 族 學 者 伊 力 哈 木 被 正 式 起 訴 , 罪 名 是 分 裂 國家 ; 然 而 伊 力 哈 木 正 是 少 數 不 要 求 獨 立 , 主 張 在 中 國 的 框 架 內 , 真 正 落 實 維 吾 爾 族 人 自 治 的學 者 。 種 種 打 壓 措 施 無 助 維 漢 修 補 距 離 , 只 會 激 發 更 多 暴 力 事 件 發 生 。 以 王 力 雄 新 近 文 章 中的 一 句 作 結 : 「 ( 海 外 維 吾 爾 運 動 ) 把 中 國 的 高 壓 統 治 當 做 激 發 民 族 反 抗 的 要 素 , 不 惜 為 此付 出 巨 大 犧 牲 , 以 流 血 喚 醒 國 際 社 會 關 注 和 同 情 , 等 待 未 來 中 國 發 生 內 亂 無 暇 西 顧 , 那 就 是實 現 新 疆 獨 立 的 歷 史 時 機 。 」

Orientalism as a Tool of Colonialism

兩 星 期 前 雲 南 昆 明火 車 站 發 生 大 屠 殺 , 據 說 是 東 突 組 織 疆 獨 分 子 所 為 。 屠 殺 發 生 後 , 藏 人 作 家 唯 色 摘 錄 了 長 期研 究 新 疆 、 西 藏 問 題 的 作 家 王 力 雄 在Twitter 上 的 評 論 , 結 合 成 文 章 , 標 題 怵 目 驚 心 : 「 新 疆 『 巴 勒 斯 坦 化 』」 。 王 力 雄 寫 維 族 孩 子 每 晚 收 回 當 局 規 定 懸 掛 的 中 國 國 旗 時 , 必 定 先 丟 在 腳 下 踩 一 遍 ; 他 認為 如 果 民 族 仇 恨 延 伸 至 孩 子 身 上 , 就 是 全 民 同 仇 敵 愾 了 。 「 巴 勒 斯 坦 化 」 就 是 王 力 雄 對 這 種「 民 族 主 義 的 充 分 動 員 和 民 族 仇 恨 的 廣 泛 延 伸 」 之 象 徵 性 統 稱 。

在 大 屠 殺 發 生 後 ,筆 者 上 了 幾 個 大 陸 最 熱 鬧 的 網 上 討 論 區 , 看 看 中 國 網 民 如 何 理 解 維 族 分 離 主 義 , 還 有 吉 普 車撞 天 安 門 金 水 橋 和 昆 明 火 車 站 屠 殺 ( 甚 至 馬 航 失 蹤 事 件 ) 等 恐 怖 主 義 事 件 。 果 不 其 然 , 其 中一 個 最 熱 門 的 討 論 以 一 名 網 民 的 提 議 開 始 , 他 認 為 襲 擊 的 目 的 是 要 中 國 人 感 到 不 安 全 , 覺 得任 何 一 個 中 國 大 城 市 都 有 可 能 發 生 昆 明 事 件 ; 而 他 提 出 的 對 策 無 獨 有 偶 , 正 是 「 中 國 必 須 要實 行 以 色 列 的 摩 薩 德 政 策 」 。 摩 薩 德 (Mossad ) 是 以 色 列 的 情 報 機 關 , 在 以 色 列 立 國 不 久 的 1949 年 成 立 , 跟 俄 羅 斯 的 秘 密 警 察 KGB 一 樣 , 以 手 段 兇 殘監 控 嚴 密 聞 名 於 世 。 摩 薩 德 最 著 名 的 一 就 是 「 敵 不 動 我 先 動 」 , 是 「 把 所 有 不 穩 定 因 素 都 消滅 於 萌 芽 狀 態 」 的 極 致 。 維 漢 如 果 繼 續 對 立 , 會 否 真 的 變 成 東 亞 的 以 色 列 和 巴 勒 斯 坦 , 繼 續各 自 朝 國 家 恐 怖 主 義 和 恐 怖 主 義 走 往 , 以 暴 力 對 抗 殺 戮 ? 重 讀 已 故 巴 勒 斯 坦 裔 學 者 薩 依 德 關於 以 巴 關 係 的 訪 談 錄 《 文 化 與 抵 抗 》 , 讀 及 薩 依 德 對 恐 怖 活 動 邏 輯 的 觀 點 , 更 覺 巴 勒 斯 坦 之於 世 界 , 與 今 日 新 疆 之 於 中 國 , 如 同 鏡 像 。

殖 民 主 義 在 新 疆

據 大 陸 學 者 王 柯 在《 東 突 厥 斯 坦 獨 立 運 動 》 中 所 述 , 清 王 朝 在1759 年 征 服 新 疆 , 次 年 乾 隆 帝 就 表 明 新 疆 「 當 以 滿 洲 將 軍 大 員 駐 守 」 ,天 山 南 路 各 地 區 的 大 臣 全 部 都 由 滿 人 和 蒙 古 人 出 任 。 清 王 朝 把 新 疆 當 作 軍 事 自 治 領 地 來 統 治, 同 時 希 望 把 這 些 少 數 民 族 勢 力 吸 收 到 滿 人 陣 營 , 對 漢 族 人 形 成 牽 制 。 新 疆 的 管 治 手 段 跟 漢族 地 區 完 全 不 同 , 有 獨 立 的 地 方 政 府 架 構 , 清 王 朝 「 因 其 教 不 改 其 俗 」 , 保 留 了 宗 教 學 者 作為 社 會 領 袖 的 制 度 , 新 疆 流 通 的 貨 幣 又 跟 漢 族 地 區 相 異 , 種 種 措 施 都 是 為 了 將 維 族 和 漢 人 區隔 。 所 謂 「 泛 突 厥 主 義 」 興 起 的 背 景 , 正 是 俄 羅 斯 在 1880 年 代 取得 關 稅 優 惠 後 , 跟 維 族 的 商 業 交 流 愈 來 愈 頻 繁 ; 一 群 維 族 中 產 階 級 興 起 , 海 外 留 學 開 始 盛 行, 但 留 學 的 地 方 都 是 俄 羅 斯 韃 靼 地 區 ( 如 克 里 米 亞 汗 國 、 喀 山 汗 國 ) 或 唯 一 一 個 由 突 厥 人 主導 的 國 家 土 耳 其 。 這 些 和 其 他 「 受 統 治 」 韃 靼 族 群 之 間 的 交 流 , 造 就 了 所 謂 泛 突 厥 主 義 的 興起 , 為 三 、 四 十 年 代 兩 次 東 土 獨 立 運 動 , 還 有 今 日 的 新 疆 分 離 主 義 運 動 提 供 了 背 景 。

1949 年 新疆 仍 有 九 成 人 口 為 維 吾 爾 族 , 隨 「 開 發 大 西 北 」 等 國 家 工 程 上 馬 , 漢 族 大 規 模 遷 入 新 疆 , 現今 新 疆 維 族 人 口 只 得 四 至 五 成 。 漢 人 壟 斷 了 主 要 經 濟 活 動 , 在 新 疆 只 有 懂 得 漢 語 才 找 得 到 比較 好 的 工 作 , 維 語 自 然 因 為 它 沒 有 「 實 用 性 」 而 被 邊 緣 化 。 維 族 「 自 治 區 」 的 高 級 幹 部 幾 乎全 都 是 漢 人 。 維 族 公 開 進 行 宗 教 活 動 , 經 常 被 地 方 官 僚 騷 擾 。 開 發 大 西 北 的 西 氣 東 輸 工 程 ,將 新 疆 、 鄂 爾 多 斯 和 青 海 等 地 生 產 的 天 然 氣 輸 往 長 三 角 地 區 , 然 而 抽 的 雖 然 是 新 疆 的 地 下 資源 , 但 維 族 百 姓 用 氣 比 漢 族 地 區 的 人 要 貴 , 而 且 連 天 然 氣 公 司 的 註 冊 地 址 都 還 不 是 新 疆 , 而是 在 上 海 。

中 國 政 府 喜 歡 吹 噓自 己 對 新 疆 所 進 行 的 是 「 開 發 」 而 非 資 源 掠 奪 , 與 薩 依 德 在 《 文 化 與 抵 抗 》 中 描 述 的 , 把 巴勒 斯 坦 人 視 為 「 隱 形 人 」 的 以 色 列 , 如 出 一 轍 。 跟 以 色 列 一 樣 , 中 國 政 府 把 自 己 描 述 為 「 英雄 式 的 開 拓 者 」 , 把 維 吾 爾 族 人 「 遊 牧 化 」 , 貶 抑 他 們 的 文 化 與 中 央 「 開 發 」 他 們 的 土 地 前的 生 活 方 式 , 為 漢 族 在 新 疆 土 地 上 無 止 境 的 擴 張 和 發 展 正 名 。

疆 獨 恐 襲 是 中 國 的九 一 一 ?

中 國 政 府 認 為 東 突疆 獨 分 子 , 尤 其 是 所 謂 東 伊 運 ( 東 突 厥 斯 坦 伊 斯 蘭 運 動 , East Turkestan Islamic Movement / ETIM ) 挾 泛 伊 斯 蘭 世 界 的 支 持 , 有 鄰 近 阿 富 汗 和 巴 基 斯 坦 塔 利 班 提 供 武 器 和 訓 練 , 車臣 和 巴 勒 斯 坦 等 地 提 供 真 實 游 擊 戰 鬥 經 驗 等 , 在 輿 論 中 建 立 起 一 個 與 中 國 對 抗 的 泛 伊 斯 蘭 世界 。 事 實 上 , 在 「 九 一 一 」 事 件 之 後 , 中 國 政 府 一 直 希 望 利 用 美 國 在 阿 富 汗 和 伊 拉 克 打 反 恐戰 作 為 口 實 , 為 自 己 對 境 內 新 疆 分 離 主 義 ( 他 們 將 這 種 分 離 主 義 跟 伊 斯 蘭 極 端 主 義 完 全 畫 上了 等 號 ) 的 打 壓 正 名 , 將 維 穩 提 升 到 「 反 恐 」 的 層 次 。 在 中 國 有 說 法 認 為 雲 南 大 屠 殺 是 「 中國 的 九 一 一 」 , 然 而 在 中 國 疆 獨 運 動 的 語 境 下 , 疆 獨 分 子 在 中 國 的 恐 怖 活 動 , 相 對 九 一 一 的襲 擊 , 仍 然 是 零 星 而 不 含 太 多 意 識 形 態 的 暴 力 展 示 。

知 識 型 恐 怖 分 子

巴 基 斯 坦 著 名 學 者阿 馬 德 ( Eqbal Ahmad )認 為 「 恐 怖 主 義 是 窮 人 的 B-52 轟 炸 機 」 , 在 《 文 化 與 抵 抗 》 中 ,薩 依 德 雖 然 對 阿 馬 德 的 觀 點 表 示 認 同 , 卻 不 認 為 這 種 說 法 能 夠 套 用 在 九 一 一 之 上 。 他 認 為 有必 要 區 分 「 九 一 一 恐 怖 分 子 」 和 「 一 個 執 行 炸 彈 自 殺 攻 擊 任 務 的 巴 勒 斯 坦 青 年 」 — — 後 者 在以 色 列 所 造 成 的 惡 劣 環 境 中 生 活 , 經 歷 過 貧 窮 , 歧 視 與 種 種 制 度 化 的 不 公 道 , 也 許 亦 曾 親 歷過 同 胞 或 親 人 受 到 傷 害 , 而 他 訴 諸 恐 怖 主 義 , 完 全 源 自 對 於 生 活 環 境 的 絕 望 。 然 而 九 一 一 的恐 怖 分 子 並 不 一 樣 , 因 為 「 它 的 策 劃 者 顯 然 不 是 絕 望 和 貧 窮 的 難 民 營 居 民 , 攻 擊 世 貿 中 心 和五 角 大 樓 的 人 顯 然 都 是 中 產 階 級 , 教 育 程 度 高 得 有 資 格 在 佛 羅 里 達 讀 飛 行 學 校 , 而 且 懂 英 語」 。 薩 依 德 認 為 九 一 一 所 展 示 的 , 是 一 種 極 度 政 治 化 的 伊 斯 蘭 主 義 , 可 能 是 報 復 美 國 在 波 斯灣 戰 爭 中 玷 污 了 伊 斯 蘭 神 聖 的 土 地 科 威 特 , 可 能 是 報 復 美 國 多 年 來 插 手 伊 斯 蘭 世 界 , 是 一 個完 全 無 宣 示 性 的 宗 教 狂 熱 活 動 。

那 麼 新 疆 的 恐 怖 主義 又 是 哪 一 種 ? 薩 依 德 對 於 九 一 一 與 巴 勒 斯 坦 抵 抗 運 動 的 觀 察 , 遙 遙 響 應 了 許 多 研 究 中 國 的學 者 對 新 疆 分 離 主 義 活 動 的 看 法 : 哥 倫 比 亞 大 學 的 著 名 漢 學 家 黎 安 友 ( Andrew Nathan ) 認 為 中 國 完 全 誇 大 了疆 獨 分 子 帶 來 的 恐 襲 威 脅 , 他 認 為 中 國 官 方 給 出 的 「 恐 襲 」 數 字 水 分 甚 高 ; 在 研 究 中 東 的 智庫 Middle East Institute 撰 文 的 學 者 Dru C. Gladney則 認 為 中 國 政 府 加 諸 於 「 疆 獨 分 子 」 頭 上 的 「 恐 怖 襲 擊 」 , 絕 大 部 分 都 不過 是 零 星 的 社 會 騷 亂 。 至 於 疆 獨 分 子 是 否 必 然 與 鄰 近 地 區 的 恐 怖 分 子 有 聯 繫 ? 中 國 政 府 指 疆獨 分 子 與 巴 基 斯 坦 塔 利 班 過 從 甚 密 , 然 而 許 多 專 家 都 反 駁 這 種 說 法 , 人 權 觀 察 的 調 查 員 甚 至說 東 伊 運 早 已 經 不 再 活 躍 ( 在 兩 年 前 已 經 在 美 國 的 恐 怖 組 織 名 單 中 被 除 名 ) , 然 而 中 國 政 府依 然 將 許 多 社 會 動 亂 的 責 任 加 諸 東 伊 運 之 上 , 不 過 是 試 圖 利 用 這 些 誇 大 的 數 字 來 加 強 對 新 疆維 吾 爾 族 的 打 壓 。

維 漢 分 裂 ? 無 所 指的 恐 懼

在 雲 南 大 屠 殺 後 ,朋 友 傳 來 數 個 中 國 最 熱 鬧 的 討 論 區 , 看 後 不 得 不 驚 嘆 於 中 國 維 穩 語 言 之 愈 趨 成 熟 和 精 細 。 不少 大 陸 民 眾 歌 頌 漢 族 與 維 族 同 胞 之 間 的 友 誼 , 一 邊 稱 讚 維 族 同 胞 「 絕 大 部 分 善 良 樸 實 」 、 說「 不 少 維 族 同 胞 都 譴 責 疆 獨 分 子 曲 解 可 蘭 經 」 , 另 一 邊 竟 又 對 於 「 亂 我 中 華 者 , 一 律 殺 之 」的 語 言 表 示 認 同 。 這 種 無 所 指 的 恐 懼 既 能 維 穩 , 又 同 時 弔 詭 地 造 就 了 維 漢 對 立 , 容 許 中 國 政府 名 正 言 順 地 繼 續 對 新 疆 維 族 的 高 壓 政 策 。 我 對 這 種 與 官 方 邏 輯 暗 合 , 但 又 如 同 精 神 分 裂 的想 法 表 示 大 開 眼 界 , 比 我 熟 悉 國 情 的 朋 友 即 感 嘆 : 「 這 正 是 『 和 諧 』 的 真 諦 。 」

「 高 壓 統 治 是 反 抗要 素 」

事 實 如 此 , 沒 有 人真 正 知 道 自 己 在 仇 恨 誰 , 太 少 人 真 正 理 解 新 疆 維 吾 爾 族 人 的 處 境 , 或 是 所 謂 恐 怖 主 義 真 正 的來 源 , 就 把 維 族 人 民 對 於 數 十 年 受 壓 迫 狀 態 的 反 彈 , 當 作 「 九 一 一 」 式 的 , 形 而 上 的 , 宗 教狂 熱 式 的 意 識 形 態 宣 示 。 正 如 薩 依 德 所 言 , 雖 然 任 何 形 式 的 恐 怖 主 義 都 不 能 接 受 , 但 最 少 因壓 迫 而 訴 諸 恐 怖 主 義 的 行 為 , 還 是 可 以 理 解 的 。 今 年 2 月 , 著 名 的 維 族 學 者 伊 力 哈 木 被 正 式 起 訴 , 罪 名 是 分 裂 國家 ; 然 而 伊 力 哈 木 正 是 少 數 不 要 求 獨 立 , 主 張 在 中 國 的 框 架 內 , 真 正 落 實 維 吾 爾 族 人 自 治 的學 者 。 種 種 打 壓 措 施 無 助 維 漢 修 補 距 離 , 只 會 激 發 更 多 暴 力 事 件 發 生 。 以 王 力 雄 新 近 文 章 中的 一 句 作 結 : 「 ( 海 外 維 吾 爾 運 動 ) 把 中 國 的 高 壓 統 治 當 做 激 發 民 族 反 抗 的 要 素 , 不 惜 為 此付 出 巨 大 犧 牲 , 以 流 血 喚 醒 國 際 社 會 關 注 和 同 情 , 等 待 未 來 中 國 發 生 內 亂 無 暇 西 顧 , 那 就 是實 現 新 疆 獨 立 的 歷 史 時 機 。 」

Orientalism as a Tool of Colonialism

訂閱:

留言 (Atom)